|

||||

|

|

Часть 2. Методологический анализ психологических теорий 2.1. Введение Если в первой части книги предметом методологического анализа была та или иная психологическая категория, то во второй таким предметом становится психологическая теория. В открывающей эту часть главе «От Павлова к Бернштейну» анализируется теория условных рефлексов И.П. Павлова. Разумеется, квалифицировать ее как психологическую не совсем точно и по существу, и из уважения к великому физиологу, решительно боровшемуся против всяческих попыток психологизировать закономерности поведения[38]. Но, воспользовавшись американской классификационной категорией «behavioral sciences», можно без смущения анализировать концепцию И.П. Павлова именно как поведенческую дисциплину, на статус которой она сама прямо претендовала. Не зря категория поведения была вынесена в заглавие одного из итоговых трудов И.П. Павлова: «Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». В этой главе читатель встретится с простым и надежным набором методологических инструментов, хорошо зарекомендовавшим себя в деле анализа психологических теорий. Набор этот включает в себя следующий ряд взаимосвязанных понятий: онтология теории, основной идеальный объект, объект и предмет исследования, метод исследования. Нет смысла заранее давать определения этим понятиям, читатель найдет необходимые пояснения в тексте, а главное, увидит эти методологические средства в работе над конкретным концептуальным материалом. С небольшими модификациями та же система методологических инструментов будет использоваться и в других главах этой части при анализе теорий Б.Ф. Скиннера, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе. Как мерой для одного человеческого характера являются другие характеры, мерой для понятия — другие понятия, так мерой для теории — другая теория. Именно поэтому психологические теории анализируются в этой части книги не изолированно, а в со- и противопоставлении с другими теориями. Такой метод «сравнительного жизнеописания» концепций, пожалуй, — лучший путь их методологической рефлексии. Его можно рекомендовать и для освоения теорий с чисто учебными целями, поскольку он позволяет не терять головы при встрече с красивой и убедительной концепцией и избежать невольного наивно-реалистического отождествления ее с тем, «как на самом деле». Кроме того, в ночь перед экзаменом можно не успеть изучить десять разных теорий, а на пять пар концепций хватит даже короткой июньской ночи. 2.2. От Павлова к Бернштейну[39] Задачу данного исследования составляет методологический анализ развития проблемы поведения от теории условных рефлексов, созданной И.П. Павловым, до физиологии активности, разработанной Н.А. Бернштейном. Мы попытаемся выявить тот коренной сдвиг в физиологическом мышлении, который произошел, когда науки о поведении шагнули на очередную ступень, именуемую физиологией активности. Естественно, что только имея перед собой сам этот шаг в развитии физиологического понимания поведения, мы обретаем возможность рефлексивно оглянуться назад на исходную точку, от которой он был сделан, — теорию условных рефлексов — и выявить тот методологический каркас, который поддерживал, но, понятно, и сдерживал традиционное физиологическое мышление. Опираясь на гениальную2 теорию Н.А. Бернштейна, не так уж трудно методологически препарировать учение об условных рефлексах и развенчивать его претензии на универсальное объяснение поведения. Но при этом автору меньше всего хотелось бы, чтобы при чтении этого текста складывалось впечатление о том, что роль и значение научных трудов И. П. Павлова недооцениваются, — они не нуждаются в аттестации. Просто для того, чтобы по достоинству оценить вклад И.П. Павлова в развитие физиологических знаний, необходимо было бы осуществить исследование обратного, ретроспективного порядка, подобное, например, тому, которое выполнено в книге П.К. Анохина «От Декарта до Павлова» (1945). Структура и план исследования таковы. Сначала мы осуществим первичный методологический анализ теории условных рефлексов И.П. Павлова. Анализ будет вестись по таким выделяемым в современной методологии науки звеньям научной теории, как онтология, объект, предмет, идеальный объект и метод исследования. Затем по подобной схеме будет проанализирована теория Н.А. Бернштейна, названная им «физиологией активности». Наконец, в завершающей части будет дано сопоставление методологий обеих концепций. Несмотря на симметрию теорий И.П. Павлова и Н.А. Бернштейна в намеченном плане изложения, по отношению к задачам нашего методологического изыскания они занимают различное положение. Теория условных рефлексов и стоящая за нею философия являются главным предметом методологической критики. «Физиология активности» предстает как «плацдарм», с которого эта критика ведется, как образец физиологической теории, блестяще воплотившей совсем иные, необыкновенно плодотворные для исследования поведения методологические принципы. И хотя философско-методологические симпатии автора явно на стороне «физиологии активности», авторская позиция не совмещается полностью с голосом этого «положительного героя». Такой позицией, точкой зрения, с которой ведется исследование, является психологическая теория деятельности (Леонтьев, 1972). Хотя сама она почти не будет выходить на сцену, именно ее общетеоретическими потребностями и задачами, ее интересами к проблеме поведения и к тому, как ее решают смежные науки, ее собственными методологическими поисками мотивировано все исследование. И. П. Павлов: теория условных рефлексов 1. Онтология Онтологией мы называем общую картину изучаемой области действительности, которая имеется у данного исследователя. Для И.П. Павлова такой картиной является схема «организм — среда». Ведущее и определяющее отношение между элементами этой схемы — отношения уравновешивания. Согласно И. П. Павлову, «основная задача организма — правильное ориентирование в окружающей среде, уравновешивание с ней» (Павлов, 1951–1952, т. З. кн. 1,с. 169). Это уравновешивание, пишет Павлов, реализуется за счет «определенных реакций на падающие извне раздражения, что у более высших животных осуществляется преимущественно при помощи нервной системы в виде рефлексов. Первое обеспечение уравновешивания и целостности отдельного организма, как и его вида, составляют безусловные рефлексы… Но достижение этими рефлексами уравновешивания было бы совершенно только при абсолютном постоянстве внешней среды. А так как внешняя среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе с тем находится в постоянном колебании, то безусловных связей, как связей постоянных, оказывается недостаточно и необходимо дополнение их условными рефлексами, временными связями» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн.2,с.324). Несмотря на некоторое косноязычие, в этом описании разворачивается величественная панорама сотворения онтологической картины и населения ее «идеальными объектами» — концептами, которым приписывается статус реального существования и особой значимости для научного исследования. Вначале сотворил Павлов среду и организм. И сказал: да будет организм уравновешиваться с нею. И положил: да будет среда посылать раздражения, а организм отвечать реакциями. И стало так. И создал он низших животных и высших по роду их и дал им нервную систему. И повелел он высшим животным уравновешиваться со средою безусловными рефлексами. Но среда была разнообразна и постоянно колебалась. И сказал он: нехорошо быть животному одному, лишь с безусловными рефлексами, и образовал из них условные рефлексы в помощь им, для установления временных связей. Так была нарисована первичная онтологическая картина учения о высшей нервной деятельности. Основными идеальными объектами павловской онтологии являются безусловный и условный рефлексы. Собственно, речь здесь идет об одном идеальном объекте — рефлексе, поскольку открытие двух видов рефлексов — условных и безусловных — на самом понятии рефлекса не сказалось[40]. Необходимо возможно более тщательно проанализировать это понятие ввиду того важнейшего места, которое оно занимает в структуре теории И.П. Павлова. 2. Основной идеальный объект (понятие рефлекса) Рассмотрим это понятие в соответствии с тремя звеньями, которые выделяют в рефлекторной дуге, — афферентным, центральным и эфферентным. Начнем с последнего. 2.1. Абстракция простого движения Что происходит в эфферентном звене рефлекса? Возбуждение эфферентной клетки, проведение импульса и, наконец, сокращение мышцы или выделение секрета. Самое важное в этом представлении — предполагаемая однозначность связи между возбуждением клетки и конечным двигательным эффектом. Нажатие клавиши на пишущей машинке — отпечатывание буквы на бумаге — вот точная модель такой связи. Безразлично, как зафиксировать событие: можно сказать, что напечатана буква «А», а можно — что ударили по клавише «А». Для анализа поведения с этой точки зрения безразлично знать, произошла ли данная реакция или возбуждена клетка или группа клеток в коре больших полушарий (КБП)[41]: зная одно, мы знаем другое, и наоборот. В движении, за пределами передних рогов спинного мозга в принципе не может произойти ничего нового, чего не было бы уже в ЦНС. «Последняя инстанция движения — в клетках передних рогов», — прямо утверждает Павлов (1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 141–142). Такое представление, согласно которому двигательный эффект рассматривается как неизменное и простое, «точечное» событие, однозначно вызываемое другим столь же простым событием — возбуждением определенной зоны коры больших полушарий, — мы и называемабстракцией простого движения. Все приспособительное поведение животного складывается из условных и безусловных рефлексов. Как известно, образование условного рефлекса состоит в установлении условной связи между ранее безразличным раздражителем и безусловной реакцией. Так что, когда такая связь установлена, организм реагирует на этот раздражитель, ставший теперь «условным сигналом», реакцией, которая раньше составляла эфферентное звено безусловного рефлекса. Из этого следует, что меняться в индивидуальном опыте могут только афферентные звенья рефлексов, эфферентные же животному и человеку даны от рождения и неизменны. Таким образом, выходит, будто арсенал готовых движений изначально заложен в организме и при возбуждении определенной клетки высвобождается соответствующее движение[42]. В чем же тогда состоит для животного основная проблематичность приспособления? Чтобы приспособиться, ему необходимо и достаточно установить, какие из безразличных раздражителей соприсутствуют во времени или предшествуют каждому из безусловных раздражителей, реакция на которые уже, естественно, имеется; а далее отвечать этой реакцией на все эти новые, теперь уже условные, раздражители. Весь мир, таким образом, состоит для животного из сигналов потенциальных и актуальных, а упомянутая проблематичность приспособления — в установлении между внешними событиями отношений «сигнал — сигнализируемое». Обнаружение сигнального характера работы больших полушарий было фундаментальным открытием и заслуженно принесло И.П. Павлову имя мирового ученого. Однако нельзя не заметить, что распространение этого принципа на все приспособительные поведения животного превращает реальное, деятельное освоение им действительности в информационное (причем лишь условное) ее усвоение. Отсюда становится понятным, почему в «основную задачу организма» из реальных функций И.П. Павлов включил лишь ориентировку (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 169). Вытекающий из этих положений примат восприятия над действием в теоретической картине павловского учения не привел, однако, к сколько-нибудь продуктивному развитию представлений о перцептивных процессах. Простое движение не требует сложного перцептивного обслуживания. Абстракция простого движения привелас собою абстракцию простого восприятия. 2.2. Абстракция простого восприятия В текстах И.П. Павлова встречаются постоянные синонимические замены терминов «раздражитель» и «возбуждение». Сигналом в одних местах называется событие во внешней среде («раздражитель»), в другом — состояние 1 клетки в КБП («возбуждение»). Это обстоятельство свидетельствует о том, что их различение в каком-то смысле несущественно. Дело изображается так, будто каждое событие в среде имеет единообразное и полное представительство в мозгу, оно отображается состоянием некоторой клетки. Как в абстракции простого движения устанавливалось однозначное соответствие между возбуждением эфферентной клетки и движением, так теперь такое же однозначное соответствие устанавливается между внешним событием и возбуждением афферентной клетки. Это представление мы и называем абстракцией простого восприятия. Восприятие с этой точки зрения по сути есть простое проникновение «снарядов» внешней среды через афферентные проводники в мозг. При таком положении дел всегда можно утверждать, что если в среде произошло некоторое событие, произошло и соответствующее событие в коре, ибо связь между ними однозначна. Эта однозначность, однако, отнюдь не свидетельствует об объективности отражения. Напротив, от афферентной функции совсем не требуется доставление объективно верной, содержательной информации, не требуется отражение реальных характеристик объекта, достаточно лишь сигнала о его наличии. Если в среде произошло безразличное для организма событие, всякое его отображение излишне, если же случилось событие, являющееся для организма безусловным или условным раздражителем, — важно лишь «проинформировать» организм об этом факте, а его перцептивное «исследование» лишено смысла, поскольку врожденная реакция на него давно готова и от специфических характеристик объекта не зависит. Рефлекторная система будет работать правильно, если за каждым эфферентным ответом будет закреплен свой пусковой сигнал. Он может быть совершенно условным, содержательно не связанным ни с отображаемым событием, ни с вызываемой реакцией, и, тем не менее, успешно выполнять свою сигнально-пусковую функцию в рефлекторной системе. Итак, абстракция простого движения, фиксирующая представление о врожденной предуготовленности двигательных актов организма и однозначной их вызываемое™ эфферентными возбуждениями, влечет за собой абстракцию простого восприятия. Восприятие, таким образом, сводится лишь к сигнально-пусковой функции. Выходит, что прижизненно образуемые в мозгу животного связи не отражают содержательных, предметных отношений между событиями среды, а отражают только временные и временные связи между ними. Поэтому эти связи и называются «условными». Следовательно, абстракции простого движения и простого восприятия порождают третью абстракцию — условной связи. 3. Предмет и метод исследования Если онтологией И.П. Павлова является схема «организм — среда», а основным идеальным объектом в этой онтологии — рефлекс, то предметом его исследования — высшая нервная деятельность. «Мы последовательно изучаем, — пишет Павлов, — основные свойства корковой массы, определяем существенную деятельность больших полушарий…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 170, 171). Учение об условных рефлексах имеет дело с целым организмом (Анохин, 1945, с. 102), то есть непосредственный объект его исследования — целый организм и его поведение в среде. Центральная же нервная система и большие полушария в частности — лишь органы, пусть особые и важнейшие, но органы этого организма. Естественно встает вопрос, как с точки зрения условно-рефлекторной теории относятся друг к другу деятельность этого органа (ЦНС, включающей в себя КБП), то есть высшая нервная деятельность, и деятельность целого организма по отношению к среде, его поведение? После того как мы описали те абстракции, которые предполагает традиционное понятие рефлекса, — абстракции простого движения, простого восприятия и условной связи, согласно которым различение внешнего события (будь то движение животного или изменение в среде) и возбуждения (эфферентного или афферентного соответственно) в больших полушариях несущественно в силу однозначной связи между ними, после этого следовало бы ожидать, что окажется несущественным и различение высшей нервной деятельности и внешнего поведения. Для непредвзятого наблюдателя это методологическое предположение звучит более чем странно. Но И.П. Павлов, будучи последователен, это отождествление в самом деле осуществляет. Вот что он говорил по этому поводу в докладе на XIV Международном физиологическим конгрессе в Риме в 1932 г.: «Эту реальную… деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные, сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно считать и называть вместо прежнего термина "психической" — высшей нервной деятельностью, внешним поведением животного…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 222). Там же были сказаны такие, например, слова: «…Мы изучаем работу больших полушарий. Это изучение неумолимо стремится вперед без малейших препятствий, перед нами только развертывается все более длинный ряд отношений, составляющих сложнейшую внешнюю деятельность высшего животного организма» (там же, с. 220). Отождествление ВНД с внешней деятельностью животного на страницах павловских произведений встречается неоднократно (см., например, Павлов, 1951–1952, т. 4, с. 15). Это тождество настолько обескураживает, что возникает желание спасти методологическую репутацию теории условных рефлексов. И тогда во спасение можно сказать, что указанное отождествление носит не онтологический, а эпистемологический характер, то есть оно означает не то, что с точки зрения теории условных рефлексов ВНД и внешнее поведение — это одно и то же, но лишь то, что, зная все о деятельности больших полушарий, мы знаем все о поведении. Иными словами, законы внешнего поведения лежат внутри организма, а именно в его нервной системе, в процессах, отправляемых мозговой тканью. Законы, которым подчиняются эти процессы, и есть законы поведения («Говорить о рефлекторной деятельности как деятельности мозга можно только условно, ибо ее телесным субстратом служат "жизненные встречи" (Сеченов) целостного организма со средой. Ведь сама аналитико-синтетическая деятельность высших нервных центров производна по отношению к реальным действиям организма (конечно, регулируемым мозгом) в реальном времени и пространстве. Роль этих действий в расчленении и интеграции средовых раздражителей необъяснима двучленкой "внешнее — внутреннее". Поэтому ее приверженцы неотвратимо вынуждены перелагать на мозг ("внутреннее") как таковой всю работу по анализу и синтезу и говорить о рефлекторной деятельности мозга, а не взаимодействующего с объектом организма. Соответственно и процесс воспроизведения внешнего объекта в чувственном образе оказывается "внутренним делом" одних только нервных клеток» (Ярошевский, 1972, с. 99).). Подробно к этому положению мы вернемся ниже. При анализе условных рефлексов, отмечает П.К. Анохин, «возможны были два пути: один — вверх, к более сложным актам поведения животного в его своеобразной экологической обстановке, другой — вниз, к физиологическим закономерностям, к деталям конструкции и к выяснению отдельных частных механизмов. С первых же шагов учения Павлов без колебаний принял второй аспект» (Анохин, 1945, с. 99). И здесь, на этом пути Павлов, по словам Анохина, столкнулся с серьезным противоречием в идее условного рефлекса. «С одной стороны, сложный приспособительный акт целого животного, с другой стороны — элементарный процесс нервной ткани: как сочетать то и другое и преподнести удовлетворительную концепцию, дающую возможность физиологического объяснения ВНД?» (там же, с. 101). И эта задача была, по мнению Анохина, И. П. Павловым решена. С этим трудно не согласиться, Павлову действительно удалось решить эту, казалось бы неразрешимую, задачу. Средством ее решения явился созданный Павловым экспериментальный метод. Мы не будет останавливаться на процедурной стороне дела, она общеизвестна, а рассмотрим роль метода в павловской концепции. Метод здесь — то ядро, которое стягивает, цементирует и согласует между собой все остальные структурные компоненты теоретической системы. Главная его функция состоит в приведении в соответствие реального объекта исследования с идеальным объектом, что обеспечивает возможность получения знаний об интересующем Павлова предмете. Объект исследования — животное, его целостный поведенческий акт, предмет же — деятельность больших полушарий, то есть одного органа исследуемого организма. Идеальным (в смысле предельно желаемым) экспериментальным объектом с точки зрения целей исследования был бы «очищенный» от тела, но сам по себе нормально функционирующий мозг. Однако создание такого экспериментального объекта — задача технически невыполнимая. Поэтому для того чтобы исследовать деятельность этого органа, необходимо было поставить животное в такие условия, при которых его функционирование как организма по возможности «втиснулось» бы в форму функционирования изучаемого органа, то есть все поведение было бы сведено только к высшей нервной деятельности. Для этого в «материале» организма необходимо было воплотить абстракции, составляющие идею рефлекса, и в первую очередь абстракцию простого движения. Эта задача и была решена зажиманием подопытного животного в знаменитый привязной станок. На время эксперимента такое высокоразвитое животное, как собака, превращалось в лабораторный препарат, единственной возможностью взаимодействия которого с миром становилось слюноотделение. Ниже нам представится возможность детально рассмотреть, как метод материализует абстракции теории условных рефлексов. 4. Методологические основания концепции И. П. Павлова Из всего сказанного выше необходимо следует то центральное методологическое положение, на котором базируется павловское учение: законы и механизмы поведения лежат внутри организма, а именно в больших полушариях, это законы высшей нервной деятельности. Можно, конечно, считать, что И.П. Павлов и ставил перед собой не задачу объяснения поведения животного, а лишь задачу «изучения свойств корковой массы». Но можно представить дело и следующим образом. И.П. Павлов потому решал задачу анализа нервных процессов, протекающих в больших полушариях, что считал: законы, объясняющие поведение, нужно искать в свойствах нервных процессов. Вторая трактовка кажется более вероятной: «…При анализе поведения высшего животного до человека включительно, — писал И.П. Павлов, — законно прилагать всяческие усилия понимать явления чисто физиологически, на основе установленных физиологических процессов» {Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 183), то есть возбуждения, торможения, иррадиации и т. д. Не будем, однако, гадать о намерениях ученого. Здесь утверждается только одно: даже если бы условно-рефлекторная теория была абсолютно адекватной для анализа «процессов мозговой ткани», то и в этом случае при распространении ее объяснительных схем на анализ поведения животного (а тем более человека) она неизбежно столкнулась бы с неразрешимыми трудностями, причина которых в принципиальной методологической установке. Установка эта была сформулирована чуть выше и, пожалуй, может быть названамозговым фетишизмом. Перефразируя описание товарного фетишизма, данное К. Марксом (см. Маркс, 1967, с. 80–93), можно сказать, что в павловской теории мозг представляется самостоятельным существом, одаренным собственной жизнью и стоящим в определенных непосредственных отношениях к внешней предметной действительности. Большие полушария с их ВНД исследуются как самостоятельное существо, при этом реальное поведение, реальное телесное взаимодействие животного со средой служит лишь своего рода оптическим прибором, сквозь который и с помощью которого осуществляется наблюдение за деятельностью больших полушарий. Внешнее поведение при этом как бы лишается материальной предметности, делается лишь индикатором мозговых процессов и как таковое выпадает из научного рассмотрения, становясь «гносеологически прозрачным» (если воспользоваться термином В. Набокова). Дело представляется Павловым так: если в ситуации образования слюнных условных рефлексов мы объяснили (объяснили ли?) поведение животного с помощью физиологических процессов, то и всякое поведение объяснимо из законов этих процессов. При этом забывается, что сама экспериментальная ситуация создана таким образом, чтобы как можно более полно исключить активное предметное поведение животного, превратив его в смотровое окошко, сквозь которое можно наблюдать «чистое» функционирование мозга[43]. Словом, методологическая установка, названная нами мозговым фетишизмом, при объяснении внешнего поведения проявляется в поиске его законов в процессах мозговой ткани. При последовательном ее проведении она, однако, не останавливается на этом уровне, а стремится редуцировать законы уже этих процессов вплоть до последнего физикального их объяснения. Идеалом научного исследования для И.П. Павлова является «механическое толкование», к которому «приближается изучение всей действительности, включая в нее и нас. Все современное естествознание, — пишет он, — в целом есть только длинная цепь этапных приближений к механическому объяснению» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 2, с. 249). Считая разбираемый здесь вопрос о «мозговом фетишизме» крайне важным для четкого понимания той задачи, которую решала павловская концепция, и определения действительного места павловского учения в строе поведенческих дисциплин, поясним обсуждаемое здесь на примере. Перед нами электрическое табло, на котором загораются надписи, например, рекламные сообщения. Подчиняются ли эти надписи законам электрического тока или каким-то другим законам? Ясно, что первые ни в коей мере не определяют того, какой текст появится на табло. Равным образом и смены текста не влияют на законы электрического тока. Сопротивления проводников и емкости конденсаторов безразличны к разнице загорающихся слов. Однако функционирование табло как некоторой системы существенно зависит от того, какие слова должны в данный момент появиться на экране, — включаются связи между одними элементами и выключаются между другими, изменяется последовательность их работы. В действующей системе можно выделить несколько «слоев», подчиняющихся особым закономерностям. Слой, законы которого определяют протекание электрических процессов, назовем «субстанциональным». Слой, в котором происходит детерминация появления именно этого сообщения на экране, будет слоем «актуальным». Между ними располагается вспомогательный слой — «функциональный», задачей которого является организация и реорганизация субстанциональных элементов и связей так, чтобы их функционирование реализовало процессы слоя «актуальности»[44]. Что дает для нашей проблемы анализ этого примера? С помощью полученной методологической конструкции мы можем теперь в первом приближении указать ту действительную задачу, которую решал и мог при его методологических и методических средствах решить И.П. Павлов. Исследовательский интерес теории условных рефлексов, как уже говорилось, фактически не выходит за пределы рогов спинного мозга в реальное взаимодействие животного с предметной средой. Может быть, анализ того, что происходит здесь, анализ реальных поведенческих процессов ничего не прибавляет к нашему знанию о нервной деятельности? Да, для той задачи, которую фактически решает И. П. Павлов (независимо от его саморефлексии), исследования этих процессов несущественны. Он изучает законы процессов, происходящих в мозговой ткани, а они не изменяются в зависимости от изменения внешней деятельности животного, подобно тому как не изменяются законы электрического тока, реализующие работу компьютера, в зависимости от перемены программного обеспечения. Функционирование мозга меняется под влиянием осуществляемого поведения, а законы протекания мозговых процессов — нет. Если мы видим, что камень летит вверх или падает вниз с ускорением, не равным g, это не значит, что мы присутствуем при нарушении закона всемирного тяготения. Однако действие этого закона во всей чистоте можно эмпирически наблюдать только при особых, идеальных условиях (отсутствии действия на тело сил сопротивления воздуха и других сил, кроме сил притяжения). В случае попытки анализа законов мозговых процессов в чистом виде таким приближением к подобным идеальным условиям явилась, как мы уже видели, ситуация образования слюнных условных рефлексов. Таким образом, действительной задачей исследований И.П. Павлова является, в нашей терминологии, изучение субстанционального слоя работы мозга как системы. Но как это ясно из примера, знание законов этого слоя нисколько не приближает нас к проникновению в тайны других слоев, их особых закономерностей[45]. 5. Рефлексы на свободе Кажется, на научное понятие распространяются и закон Мерфи, и принцип Питера: если объем понятия может расти, он растет, и в этом росте понятие стремится достичь своего уровня некомпетентности. Теория условных рефлексов не смогла, конечно же, ограничиться задачей анализа «мозговых процессов». «Мы имеем претензию, — писал И. П. Павлов, — все поведение животного объяснить физиологически» (Павлов, 1951–1952, т. 3, с. 227). Однако попытки вывести понятие условного рефлекса за пределы привязного станка и попытаться рефлексологически объяснить реальные психологические феномены оборачивались порой откровенным конфузом. Приведем для примера попытку воспользоваться понятием рефлекса для анализа свободы и рабства. В мае 1917 г. Павловым совместно с Губергрицем был прочитан доклад в Петроградском биологическом обществе под примечательным заглавием «Рефлекс свободы». Вот фрагмент этого доклада: «Очевидно, что наряду с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности… Как часто и многообразно рефлекс рабства проявляется на русской почве! Приведем один литературный пример. В маленьком рассказе Куприна "Река жизни" описывается самоубийство студента, которого заела совесть из-за предательства товарищей в охранке. Из письма самоубийцы ясно, что (что же ясно авторам? — Ф.В.) студент сделался жертвой рефлекса рабства, унаследованного от матери-приживалки. Понимай он это хорошо, он, во-первых, справедливее бы судил себя (то есть не позволил бы своей совести так укорять его за предательство, сославшись на дурную наследственность?! — Ф.В.), а во-вторых, мог бы систематическими мерами развить в себе успешное задержание, подавление этого рефлекса» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 345). В комментариях подобное рефлексологическое литературоведение не нуждается. Коснемся еще одной «территории» за пределами привязного станка, куда попыталось шагнуть понятие рефлекса. Речь идет о цели и целевой детерминации двигательных актов. Важность этой темы в том, что категория цели приобрела особую значимость в последующих теориях П. К. Анохина и Н.А. Бернштейна, поставивших перед собой задачу физиологического объяснения активности животных. 6. Проблема цели По существу И.П. Павлов обсуждал проблему цели всего один раз, в докладе «Рефлекс цели», сделанном на III съезде по экспериментальной педагогике в 1916 г. Центральное положение доклада заключалось в необходимости отличать акт стремления к цели от смысла и ценности самой цели (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн. 1, с. 307). Текст этого доклада, прочитанного в несвойственной автору «менталистской» манере, можно трактовать очень по-разному. Не подкрепленный другими высказываниями И.П. Павлова по этому поводу и экспериментами, основанный лишь на житейских наблюдениях, он оставляет слишком большую свободу интерпретаций и, значит, опасность внести в его понимание чрезмерно много чуждых, быть может, докладчику представлений. Поэтому обратим внимание лишь на то, что само словосочетание «рефлекс цели» противоречит как понятию рефлекса, так и понятию цели, обессмысливая и то, и другое[46]. Больше к обсуждению этой проблемы И.П. Павлов фактически не возвращался. П.К. Анохин объясняет это тем, «что сам факт возникновения цели для получения этого или иного результата вступает в принципиальное противоречие с основными чертами рефлекторной теории» (Анохин, 1975, с. 38), с ее последовательно-натуралистической методологией, добавим мы. Вот что пишет по этому поводу сам Павлов: «Видя развитие живой природы, проявление общего, нам еще не известного его закона, мы антропоморфически, субъективно, как вообще, так и на отдельных фазах, заменяем знание закона словами "цель", "намерение", то есть повторяем только факт, ничего не прибавляя к его настоящему знанию. При истинном же изучении отдельных систем природы, до человека включительно, из которых она состоит, все сводится лишь на констатирование как внутренних, так и внешних условий существования этих систем, иначе говоря, на изучение их механизма, и втискивание в это исследование идей цели вообще и есть смешение разных вещей и помеха доступному нам сейчас плодотворному исследованию. Идея возможной цели при изучении каждой системы может служить только как пособие, как прием научного воображения, ради постановки новых вопросов и всяческого варьирования экспериментов…» (Павлов, 1951–1952, т. 3, кн.2,с.187). В приведенном отрывке мы видим различение цели как условного познавательного приема и как понятия объективно-онтологического. Признавая осмысленность и эвристичность первого употребления, И.П. Павлов решительно отвергает второе. Причина тому — методология механистического материализма, которой придерживался И.П. Павлов (отставая в плоскости философской рефлексии от своего собственного теоретического мышления, реализовавшего, по свидетельству М.Г. Ярошевского (1972), идеи более высокого порядка — идеи биологического детерминизма), а механицизм считает целевую связь не более чем идеалистически перевернутой причинной связью. А раз так, то признание ее реального существования влечет за собой признание влияния на ход событий будущего, то есть того, чего еще нет. Зная только такую цель, И.П. Павлов отвергает всякую возможность введения понятия цели в объяснение поведения. Однако есть еще одна, не менее важная причина игнорирования этого понятия, прямо вытекающая из теоретических представлений И.П. Павлова. Как мы видели выше, исследования И. П. Павлова фактически отвлекаются (теоретически и методически) от рассмотрения реальных движений животного. «Цель же, — замечал еще Аристотель, — это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением. Так что в неподвижном не может быть этого начала (цели)» (Аристотель, 1975, с. 101). Н.А. Бернштейн: физиология активности В наши задачи не входит сколько-нибудь подробный анализ концепции Н.А. Бернштейна. Думается, она вообще должна еще подождать своего историка — слишком мало мы отошли от того грандиозного события в развитии физиологического (а косвенно — и психологического) мышления, которое являет собой физиология активности. Тем не менее уже сейчас можно выделить те главные открытия, которые сделал Н.А. Бернштейн. 1. Факт сложности движения Краеугольным камнем теоретических построений Н.А. Бернштейна является описанный им факт неоднозначной связи между эфферентным импульсом и результирующим движением. Чтобы проследить за логикой мысли Н.А. Бернштейна[47], нужно начать с элементарного вопроса: что непосредственно обеспечивает судьбу особи в процессе приспособления к реальным обстоятельствам жизни? Ответ очевиден: эффекторные функции. Рецепторика же представляет собой подсобную, обслуживающую функцию. «Нигде в филогенезе созерцание мира не фигурировало как самоцель, как нечто самодовлеющее» (Бернштейн, 1947,с.9). При этом животное, обитающее и действующее в среде, своим внешним поведением вынуждено «говорить на языке этой среды». Это необходимое условие его приспособленности к внешнему миру. Кроту необходимо прорыть ход в почве, обладающей совершенно конкретными физическими характеристиками, рыси — приземлиться при прыжке именно в ту точку и в то время, когда там находится жертва, а той, чтобы выжить, нужно суметь убежать. Иначе говоря, в процессе приспособления животное постоянно решает «двигательные задачи». Двигательная задача — это определяющееся совокупной ситуацией изменение предметной действительности, которое необходимо осуществить животному в данный момент. Для того чтобы решить ее, естественно, нужно осуществить ряд движений. Рассмотрим, как связаны между собой эти движения и эфферентная импульсация, которая их вызывает. Для упрощения изложения этой проблемы введем понятие «парциального» движения (хотя сам Н.А. Бернштейн им не пользуется) по аналогии с понятием парциального давления газа в физике. Парциальным будем называть такое гипотетическое движение, которое бы произошло, если бы во время движения тело оказалось бы вне поля действия каких-либо внешних сил. Иначе: парциальное движение мы получили бы, если бы из совокупности всех сил, определивших реальное движение, вычли все вектора внешних сил. Введением этого понятия фиксируется тот тривиальный, казалось бы, факт, что реальное движение тела зависит не только от сил внутренних, но и от внешних по отношению к организму сил (тяготения, сопротивления предметов и противников и т. д.). Что представляют собой эти последние? Определяется ли парциальное движение только сокращением мышц? Стоит лишь попристальней взглянуть на тело как на механическую систему, чтобы убедиться, что это не так. То, каково будет парциальное движение, зависит и от положения, в котором находилось тело в момент сокращения мышц, и от тех относительных ускорений, с которыми двигались его отдельные звенья. То есть парциальное движение определяется сокращением мышц и инерцией тела. Но более того: оказывается, что само сокращение мышцы зависит не только от центрального импульса, но также от функционального состояния мышцы и от ее наличной длины (Бернштейн, 1966, с. 21). (Напомним, что между напряжением мышцы и ее наличной длиной существует механическая обратная связь: изменение напряжения мышцы изменяет распределение сил в сочленении, следовательно, и взаимораспределение и взаиморасположение звеньев сочленения, а значит, и длину мышцы.) Таким образом, писал Н.А. Бернштейн, преодолевается «старое привычное представление, implicite принятое и до сих пор сохранившееся у многих физиологов и клиницистов, согласно которому скелетное звено вполне покорно центральному импульсу и однозначно повинуется ему. По этому представлению центральный импульс "а" всегда вызывает движение "А", а импульс "в" — движение "В", из чего далее следует, что легко строится представление о двигательной зоне коры как о распределительном пункте с пусковыми кнопками» (Бернштейн, 1966,с. 43). Этой абстракции «простого движения» Н.А. Бернштейн противополагает представление, которое можно было бы назватьмоделью сложного движения. Попробуем изобразить ее в виде схемы 1. Эта схема упрощает строгие математические и инженерные выкладки Н.А. Бернштейна, но и в таком виде она фиксирует главное — факт, что между центральной эфферентной импульсацией и реальным движением животного существует связь сложная, неоднозначная и принципиально невычислимая до деятельного столкновения животного с конкретной предметной ситуацией. Это и есть факт сложности движения, как мы его назвали. Тем самым была преодолена одна из основных догм традиционных рефлексологических и бихевиористских теорий, полагавших, что любое движение животного содержится в потенциальной форме в организме, высвобождаясь в неизменном виде при наличии определенной, раз и навсегда заданной эфферентной импульсации. К методологическим следствиям этого открытия у нас еще будет повод обратиться, но у медали факта сложности движения есть и конкретно-теоретическая обратная сторона — сложность восприятия.

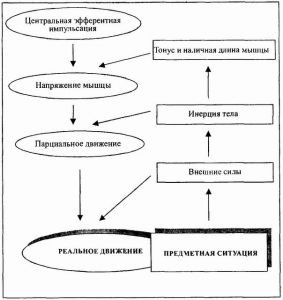

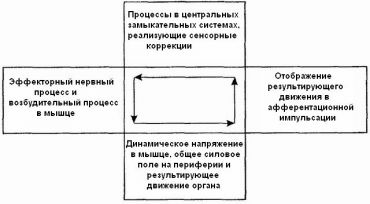

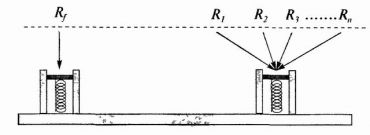

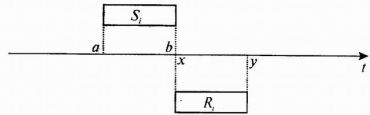

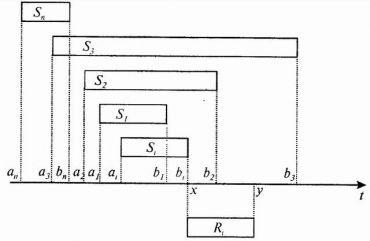

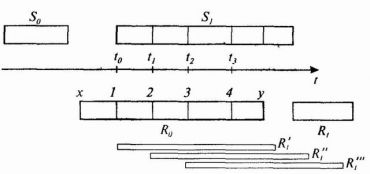

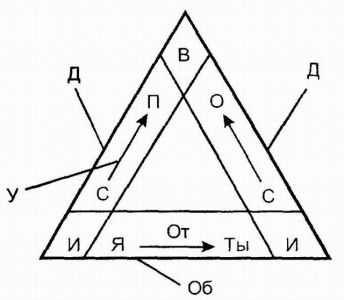

Схема 1. Модель сложного движения 2. Сложность восприятия В сложной кинематической цепи, которую представляет собой тело высшего животного, поясняет НА. Берн-штейн, всякая сила, возникающая в одном из звеньев, тотчас же вызывает целую систему реактивных и отраженных сил. «Эти реактивные силы наслаиваются на то есть силы, которые находятся в распоряжении организма и делают общую динамическую картину движения цепи… практическинепредусмотримой из-за крайней их механической запутанности» (Бернштейн, 1947, с. 20). Если добавить к этому многообразные текущие воздействия на движущееся тело животного сил предметной среды, не только постоянных (таких, как сила тяжести) и независимых от его движений (таких, например, как скорость течения реки, по которой животное плывет), но и «развязываемых» каждым движением животного, то становится совершенно понятным, что центральной нервной системе приходится управлять чрезвычайно мало подчиненным ей «механизмом», движение которого хотя и зависит от центральной эфферентной импульсации, но также и от огромного количества других влияний. Особая парадоксальность положения ЦНС как управляющего органа в том, что учесть эти влияния загодя, в момент посыла импульса-распоряжения невозможно, поскольку до движения многих из них просто нет, они развязываются самим движением и меняются по ходу его осуществления. «Путь, найденный природой к преодолению охарактеризованных трудностей, прямо подсказывается фактом двоякой обусловленности мышечных напряжений. Раз при данном физиологическом состоянии мышцы напряжение ее зависит от ее наличной длины, значит, ЦНС будет реально в состоянии придать мышце то или иное требующееся напряжение в том и только в том случае, если она будет в курсе этой наличной длины мышцы и всех претерпеваемых ею изменений» (Бернштейн, 1947, с. 28). Значит, для адекватного управления напряжениями мышц с помощью эфферентных импульсов ЦНС должна постоянно иметь приток информации о позе кинематической Цепи и о мере растяжения каждой из влияющих на ее движение мышц. Наличие такой информации и путей, ее проводящих, было неоднократно доказано клинически и экспериментально (там же, с. 90). Подобный принцип координации получил в концепции Н.А. Бернштейна название принципа сенсорных коррекций. Естественно, что не одна лишь проприорецепторика, а «все виды афферентаций организма принимают в разных случаях и в разной мере участие в осуществлении сенсорных коррекций. Иными словами, каждому виду и качеству чувствительности доводится в очередь с ее основной экстерорецептивной (иногда и интерорецептивной) работой выполнять функции наблюдения за движениями собственного тела и сигнализировать о них в ЦНС в порядке выполнения сенсорных коррекций» (там же). Принцип сенсорных коррекций приводит к важному различению двух функций афферентаций: контрольно-корректировочной и сигнально-пусковой. В условнорефлекторной теории, как показано выше, могла быть замечена и принята в расчет только вторая из них — восприятие безусловных и условных стимулов реагирования, «что оставляло вне поля зрения глубоко важные формы работы рецепторики как неотрывного участника кольцевых процессов взаимодействия с внешним миром» (Бернштейн, 1963, с. 304). Если в павловской концепции на долю афферентаций выпадало лишь запускать движение, если она находила их готовыми (причем врожденно) и задача ее заключалась лишь в том, чтобы дать им толчок, когда требуется, то в свете факта сложности движения, того факта, что двигательный эффект центрального импульса не может быть предрешен в центре, стало ясно, что перед афферентацией наряду с сигнальной задачей стоит задача участия в построении движения. В то время как в павловской концепции вся проблематичность мира и жизни для животного заключалась в том, чтобы опознать ситуацию, то в теории Бернштейна к ней прибавляется не менее важная задача — совершить действие. Самый своевременный и громкий сигнал пожарной тревоги не погасит огонь. Животному требуется не только заметить опасность, но и избежать ее, не только установить по условным сигналам наличие привлекательного объекта, но и овладеть им, решив двигательную задачу, — вот целостный приспособительный акт. Когда движение уже «запущено в ход» тем или иным сенсорным сигналом, от особи для решения двигательной задачи требуется уже не условное, кодовое, а объективное, количественно и качественно верное отображение окружающего мира. Оно обеспечивается, согласно теории Н.А. Бернштейна, рядом так называемых сенсорных синтезов, или полей, к которым относятся схема тела, пространственно-двигательное поле, синтез предметного пространства и др. Объективность отражения животным среды, понятно, не означает зеркальности этого отражения, о чем говорит хотя бы наличие нескольких существенно разных сенсорных синтезов. Эти последние в действии и через действие подвергаются «прогрессирующей шлифовке и перекрестной выверке показаний» (Бернштейн, 1947). Мы видим, какое усложнение представлений об афферентном процессе повлек за собой отказ от взгляда на движение животного как на простое событие, однозначно вызываемое эфферентным импульсом. 3. Идеальный объект концепции — рефлекторное кольцо Открытие «сложности движения» и «сложности восприятия» привели Н.А. Бернштейна к пересмотру структуры отдельного поведенческого акта — схема дуги была заменена схемой рефлекторного кольца (Конради, 1934). Введение схемы кольца было вызвано доказательством принципиальной неуправляемости движений с помощью одних только сколь угодно тонких эфферентных последовательностей импульсов (Бернштейн, 1947). Эта схема в одном из первоначальных вариантов выглядела таким образом: