|

||||

|

|

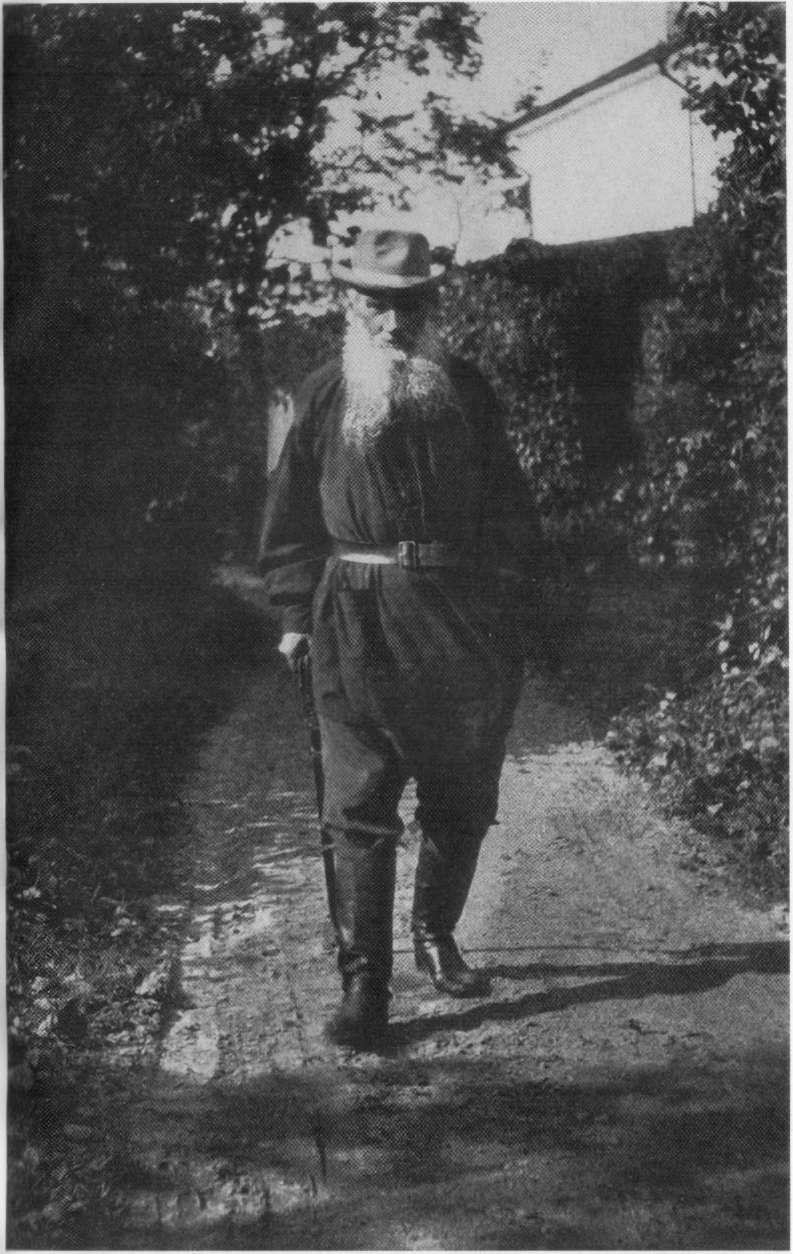

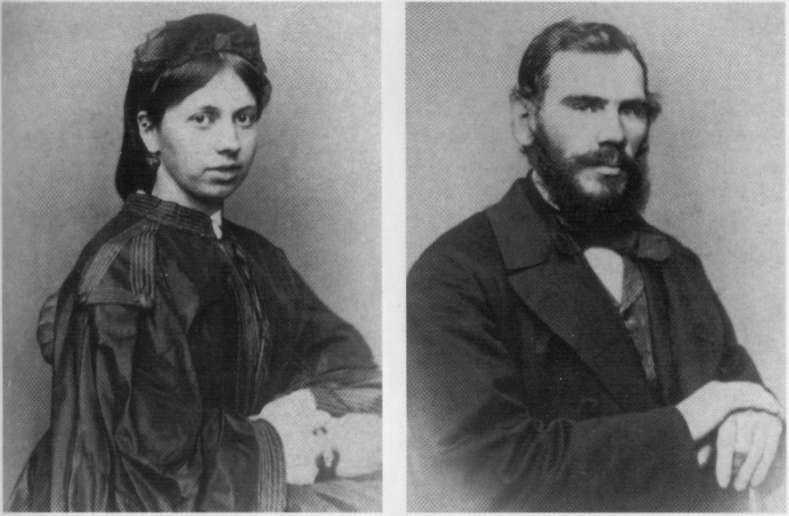

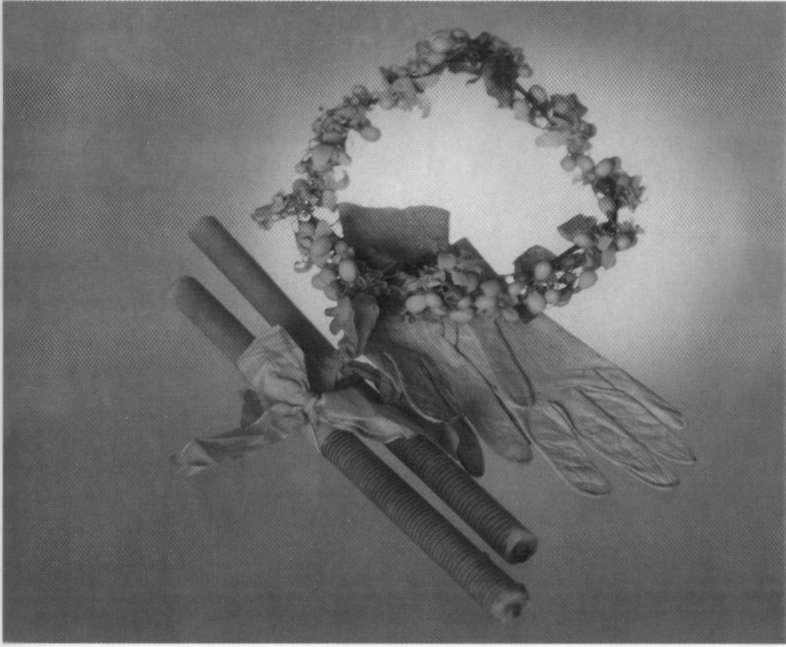

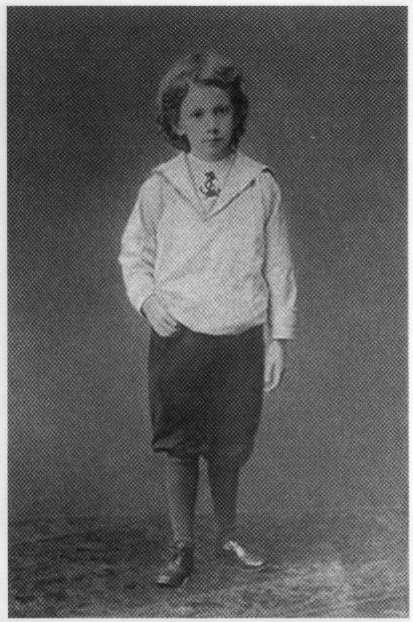

Глава 7 «Последняя любовница» В Ясной Поляне со времен сиятельного князя особо ценились «умственные занятия», всячески поддерживаемые впоследствии его великим внуком. Интерес к просветительским проблемам, связанным с поиском добра, истины, красоты, был стабильным, составляя важнейшую часть философии жизни. Звание дворянина ассоциировалось в усадьбе с должностью воспитателя крестьян. В этом состояло «самое священное, святое дело, о котором следовало говорить серьезно». Первая попытка Толстого заняться «святым делом» относится к лету 1849 года. Об этом времени сохранились интересные воспоминания одного из учеников первой толстовской школы Ермила Базыкина, записанные Алексеем Сергеенко: «Граф с малолетства и до последнего времени интересовался народ обучать. Когда Лев Николаевич был лет 20 от роду, он открыл в 1849 году школу, которая помещалась в старом, огромном и пустом доме. Толстой продал этот дом на своз, когда проиграл 5 тысяч рублей в карты. В доме было около сорока комнат. Здесь Лев Николаевич родился… Нас, мальчиков, было человек двадцать, учителем был не сам Лев Николаевич, а Фока Демидыч, дворовый человек При отце Льва Николаевича должность музыканта он исправлял. Старик ничего, хороший был. Учил он нас азбуке, счету, священной истории. Захаживал к нам и Лев Николаевич, тоже с нами занимался, показывал грамоту. Ходил через день или два, а то и каждый день. Помню, мы писали на досках мелом, а он смотрел, кто из нас лучше пишет. Любил он с нами в переменку возиться. Был у нас через пруд плот на веревке. Вот, бывало, с ним сядем и потащим. На середку выедем, он скажет: "Ну, кто грязи достанет?" — "Попробовали бы вы сперва, вассиятельство". Он и пробует. Нырнет в воду, потом вынырнет и держит в руке грязь. "Ну, я достал, теперь вы". Были дворовые ребята Илья и Митрофан. Они тоже, бывало, нырнут и достанут грязь. Ну, а которые и не могут. Да мало ли он чудил. Всего не припомнишь. Обходился он с нами хорошо, просто. Нам было с ним весело, интересно, а учителю он завсегда приказывал нас не обижать. Он и об ту пору был простой, обходительный. Проучился я у него зимы две. Потом школу из большого дома перевели в "Кузминский дом"». Этот флигель был левой частью большого яснополянского ансамбля, возведенного дедом писателя, Н. С. Волконским. С этой постройкой было связано самое «прелестное», «поэтическое» дело жизни Толстого — его школа для яснополянских детей. После шумной и бурной столичной жизни, упоения и наслаждения литературными беседами писатель стремился к уединению, к усадебной гармонии. Всю свою долгую жизнь Толстой очень ответственно относился к своему педагогическому опыту, охарактеризовав его как вид «вечной деятельности», спасавшей его от всяческих искушений, сомнений, тревог в его жизни. Сохранился яркий рассказ другого ученика толстовской школы крестьянина В. С. Морозова: «В 1859 году ранней осенью нам оповестили по деревне Ясная Поляна о желании Льва Николаевича — "граха", как мы тогда его называли, — открыть школу в Ясной Поляне и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, суждения. — Как? Почему? Не обман ли какой? Махина не махонькая — учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется пятьдесят ребят, а то и больше. А некоторые родители даже утверждали, что если отдать своих ребят учиться, так "грах" обучит и отдаст их царю в солдаты. И они как раз попадут под турку. "Так он через наших ребят хочет выхвалиться перед царем". А некоторые говорили умно: "Что было, то ви дели, а что будет, то увидим, а учить отдавать ребят надо, благо человек берется бесплатно, а то вот Иван Фо- канов ходит третью зиму к дьячку, а ничего не выучил, а за плату два рубля в месяц". — "И вы, как хотите, а я пошлю своего", — сказал один, за ним другой, третий, помялись некоторые, согласились и все: "И я, и я своего". Дело оставили до вторника, как легкий день. Во вторник я встал рано, прильнул к окну, рассматривая улицу: не собираются ли ребята, не идут ли? На улице кучек ребят нет, только видно из хаты в хату перебегают товарищи. Вижу, то Данилка к Семке, то Семка к Игнатке, то Та- раска к Никишке. Все уже приготовились: рубашки белые, чистенькие, лапти новые, головы промаслены деревянным маслом или коровьим, у кого какое было. Вот мелькнул мимо нашего окна Кирюшка и влетел к нам в хату второпях. — Где же Васька? Ты что же не собираешься? Я как бы от радости стал на дыбки перед Кирюшкой, смотрю на него. Он во всем уборе, и голова жирно намаслена. — Кирюш, — говорю, — мне обуться не во что, лаптей нет. — У меня, — говорит, — у самого пятка прохудилась. А я пойду. Что же барин на ноги, что ли, смотреть будет? Была бы голова в порядке. И нырнул опять из хаты, даже дверь не затворил, только крикнул мне: — Я готов, только кафтан найду. — У, проваленный чертенок, дверь расхлобучил, — прозудела мачеха. Бог послал, скоро собрался и я. Заботливая моя сестра давно уже приготовила мне свои лапти и свой кафтан для меня, хотя и не в меру: лапти велики и кафтан длинен, потому что я из себя был худенький, тоненький, как лутошка. Но все-таки собрался: кафтан подтянул, рукава подвернул, голову промаслил квасом — масла не было. На проулок стали собираться ребята, некоторых их отцы и матери провожали, каждый своего. Шествие тронулось, и я позади всех, провожаемый своей сестрой. Через несколько минут мы стояли перед барским домом. Шушукаются ребята между собой. Родители учат: "Как выйдет грах, надо поклониться и сказать: здравия желаю, васятельство". Я стоял, как собачий объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже меньше всех ростом, беднее всех и сирота. Мне мерещилось: "Ну-ка меня прогонят. Опять мачеха будет изъедать. Опять сестра будет плакать. А как тут хорошо! Я ведь никогда не был, не видел дома такого. Ух, какие окна-то большие, как наши ворота, с телегой проедешь! А кругом деревья, сады, и у крыльца песочком посыпано. А кто будет учить нас? Грах? Я его никогда не видел. Хорош он или нет? Не прогнал бы". С такой робостью, стоя перед домом, я думал о себе. Не знаю, как мои товарищи, но я думал, что я хуже всех. Вот решение судьбы: послышался сверху, где-то по лестнице, голос мужественный, но и как бы ласковый. — Давно пришли? — Давно уже. — Почему ты мне раньше не сказал? — Они еще собираются, — оправдывал себя кто-то, похоже, как его слуга. Одна секунда, и на крыльце появился человек, "грах", наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились. Я с замиранием сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней, как за маленькой крепостью. — Здравствуйте! Вы привели своих детей? — обратился Лев Николаевич к родителям. — Так точно, васятельство, — отвечали старшие с поклоном. — Ну вот, я очень рад, — сказал он, улыбаясь и осматривая всех. И он быстро пронизал глазами толпу, отыскивая маленьких, что спрятались за отца или мать. Он вошел в середину толпы и начал спрашивать первого мальчика: — Ты хочешь учиться? — Хочу. — Как тебя звать? — Данилка. — А фамилия твоя? — Козлов. — Ну вот, мы будем учиться. — И он начал обращаться к каждому мальчику: — — Тебя как звать? — Игнатка Макаров. — Тебя? — Тараска Фоканов. Поворачиваясь в другую сторону, Лев Николаевич наткнулся на мою сестру. — Ты что, учиться пришла? Будешь учиться? И девочки приходите. Все будем учиться. — Нет, я не учиться пришла, я вот… — слезливо, застенчиво недоговорила сестра. Очередь дошла до меня. — Ты что, учиться хочешь? И глаз на глаз я стоял перед учителем, трясся, как осиновый лист. — Хочу, — ответил я ему робко. — Как тебя звать? — Васька. — А фамилию знаешь свою? — спросил он, и мне показалось, он смотрит на меня, как на заморуха. — Знаю. — Скажи. — Морозов. — Ну, я тебя помнить буду. Морозов Васька-кот. — И улыбнулся, и лицо его показалось мне одобрительным. Мы будто как виделись когда-то с ним раньше. — Ну, Морозов, пойдем! Макаров, Козлов, идите все за мной. А вы идите с Богом домой. Я им покажу школу. Присылайте еще детей. И девочки пусть приходят. Мы все будем учиться. …На другое утро мы как бы по сигналу собрались дружно и пошли такими же убранными, как вчера, но беседа у нас не вязалась. Каждый думал за себя: "Как-то будет мне учеба?" У дома мы не дожидались. К нам вышел слуга Льва Николаевича, Алексей Степанович, и спросил: — Все пришли? — Все. — Идите в школу, граф скоро к вам выйдет. Мы потянулись лентой по лестнице и взошли в знакомую комнату, прошли в другую, где были черные доски и где еще не были смараны вчерашние буквы. Мы свернулись клубочком, тесно стояли около черной дос-  Лев Николаевич Толстой идет по аллее «Прешпект». Фотография А. Л. Толстой. Ясная Поляна, 1903 г.  Дом JI. Н. Толстого в Ясной Поляне. Фотография «Шерер, Набголъц и К0». 1892 г. Никольская церковь в Кочаках. На прилегающем к ней кладбище находятся могилы Толстых.   Софья Андреевна Берс — невеста. Лев Николаевич Толстой — жених. Фотография М. Б. Тулинова. 1862 г. Фотография М. Б. Тулинова. 1862 г. Венчальные свечи С. А. и Л. Н. Толстых, флердоранжевый венок и перчатки свадебного убора Софьи Андреевны.   Дети С. А. и JI. Н. Толстых. Слева направо: Илюша, Лёва, Таня и Сережа. Фотография Ф. И. Ходасевича. Тула, 1870 г.  Комната Софьи Андреевны.

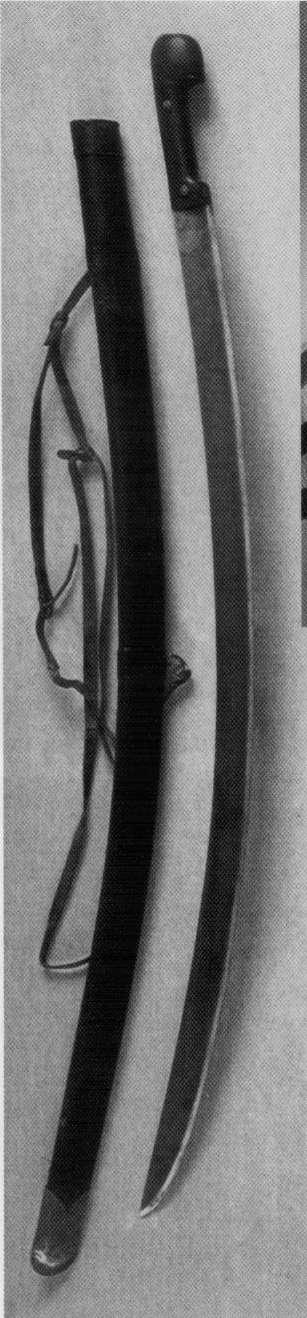

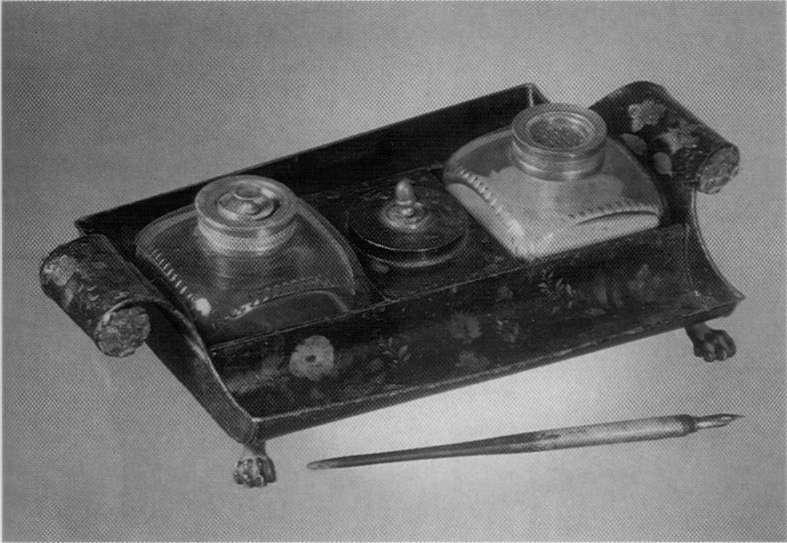

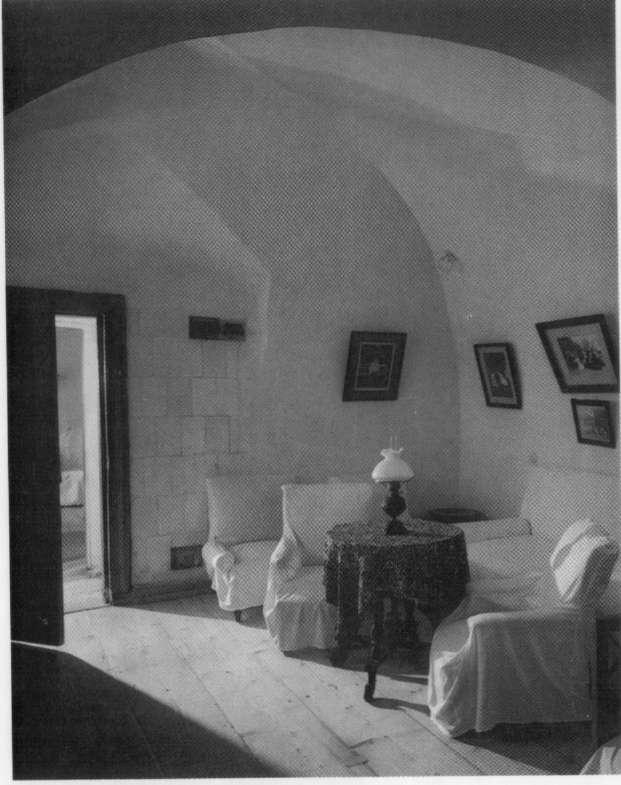

Ванечка Толстой. Фотография «Шерер, Набгольц и К0». 1894 г. Рояль и старинное вольтеровское кресло в зале яснополянского дома.  Часы Jl. Н. Толстого.   Масонский перстень отцаЛ. Н. Толстого, Николая Ильича. Золотой перстень с бриллиантами и рубином — подарок Льва Николаевича жене в благодарность за переписку романа «Анна Каренина». В семье Толстых перстень получил название «Анна Каренина». Чернильный прибор отца Л. Н. Толстого. Писатель пользовался им, когда работал над романом «Война и мир».    Боевые награды Л. Н. Толстого: знак ордена Святой Анны 4-й степени, медаль на георгиевской ленте «За защиту Севастополя» и медаль «В память войны 1853–1856 гг.». Шашка, подаренная Льву Николаевичу Толстому его кунаком чеченцем Садо Мисербиевым.   Татьяна Андреевна Кузминская. Фотография «Мейер и Пирсон». Париж, 1867 г. Александра Андреевна Толстая. Фотография 1860-х гг. Комната под сводами. Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые. Фотография 1854 г.

Аллея «Прешпект» в усадьбе Ясная Поляна. Фотография «Шерер, Набгольц и К0». 1892 г.  Деревня Ясная Поляна. Фотография «Шерер, Набгольц и К0». 1892 г. Деревня Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова. 1908 или 1909 г.    Афанасий Афанасьевич Фет. Иван Сергеевич Тургенев. Михаил Никифорович Катков. Николай Николаевич Страхов.

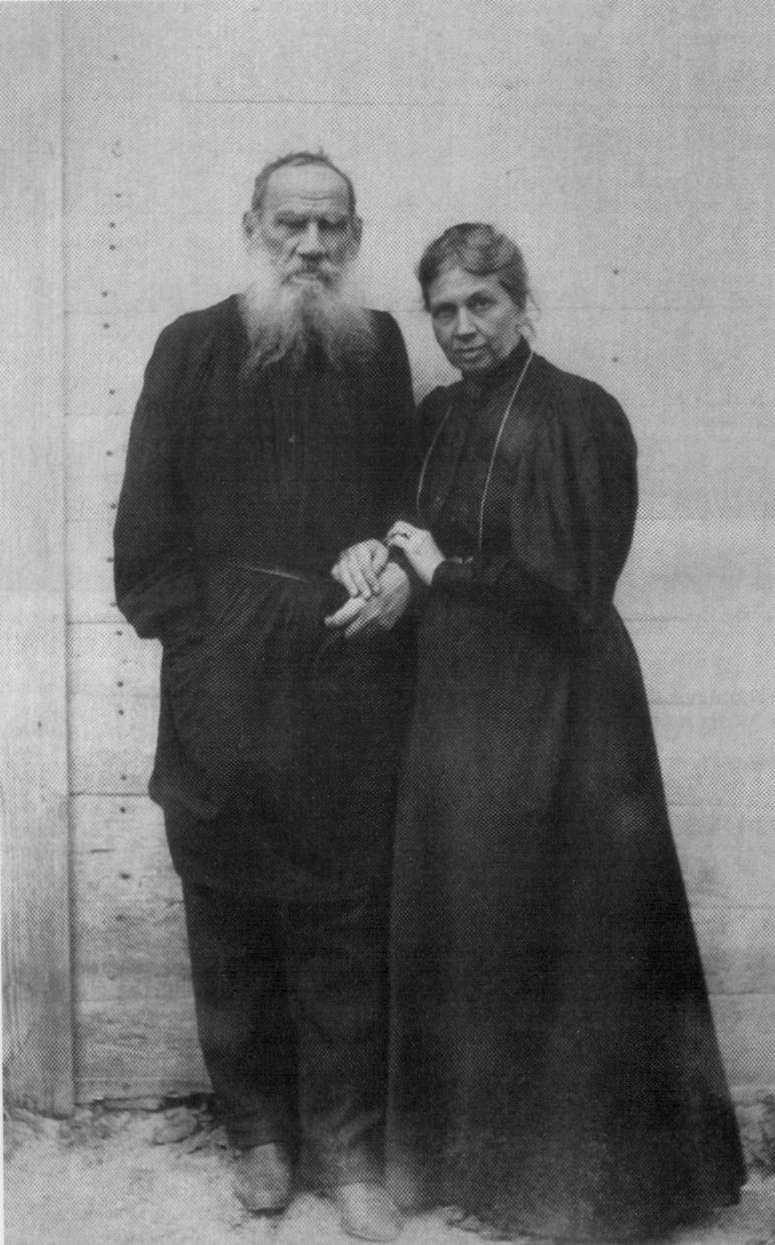

Л. Н. Толстой в кругу семьи и гостей. Ясная Поляна, 1887 г. Мария и Александра Толстые с крестьянками Авдотьей Бугровой и Матреной Комаровой и крестьянскими детьми. Ясная Поляна, 1896 г.   Лев Николаевич и Софья Андреевна. Ясная Поляна, 1895 г. ки, посматривая на буквы. Тишина была мертвая, никто I ie шептался между собой, каждый думал, что Бог даст. Идруг издали звонко, весело раздалось: "А, Б, В, Г, Д". И частые шаги послышались по первой комнате. И к нам изошел вчерашний знакомый, наш учитель, дюжий, черный. — Здравствуйте! — Здравия желаем, васятельство, — ответили редкие голоса, те, которых родители раньше научили, как вести себя. — Все пришли? — Все, — робкими голосами отвечали на вопрос его каждый за себя. — Как все? А что же я не вижу кесаря Морозова? Я стоял в кучке товарищей, сжатый, как спичка. Фронт развернулся, попятились в стороны, и я оказался I ia виду. Весело улыбающиеся глаза его глядели на меня. — И Шураев пришел? — Присол. — Этот Шураев был более всех ростом и старше всех, 17 лет, сюсюка. — Ну, теперь будем заниматься, начнем учиться. Он взял мелок и написал все остальные буквы. — Ну, теперь говорите за мной. Затем взял палочку, которая служила указкой, и воткнул указкой в первую букву — Ну, говорите за мной: а, бе, ве. Переводя указку на другие буквы: ге, де, же, сделал запятую, поворачивая опять к первой букве. — Это — а, бе… И так далее до отметки. Мы тянули нараспев за ним, поначалу потихоньку, без голосу, но дальше усвоили голоса, громче и громче твердили за ним. Каждому хотелось, чтобы и его голос был бы слышен, и мы до того распелись, что потеряли нее приличие, — сперва боялись даже взглянуть "на гра- ха", а то так разошлись, что его стеснили и несколько раз держались за его блузу. — Вот и прекрасно. Кто может повторить? Я буду спрашивать, — сказал Лев Николаевич, тыкая в первую букву указкой. — Это что? У нас вышло замешательство, хотя знали и запомни- ли первую букву, но что-то оторвалось, будто боялись своего голоса. — Вы забыли? Кто скажет, кто помнит? — и свой взгляд он перевел на доску. Он понял, что мешает нашему ответу. В этот момент я пропищал как бы не своим голосом, а будто чьим-то чужим, скороговоркой: — А. За мною дружно потянули все. — Так, хорошо. Дальше. Это что? Опять заминка. Я опять тявкнул, но неправильно. — Би. За мною послышались голоса: — Бе. Я, как выскочка изо всех, за свою ошибку почувствовал стыд. От зоркого глаза мой стыд не ускользнул. И вот мне уже представилось наказание, как слышал раньше, линейкой наказывали дьячки или учили отставные солдаты. — Так, так, это хорошо! Кто сказал первый? — полусерьезно, с милой улыбкой, смотря на меня, спрашивал Лев Николаевич. Я не отвечал, робел. Кто-то из толпы выдал меня, кажись, Кирюшка. — Морозов, ты как сказал? Прекрасно, хорошо. Ну а за буквой бе, как называется? Опять столбняк Все молчали. Буква казалась мудреной. — Ну, кто скажет? Морозов, ты помнишь? Я молчал, боясь промаху. — Ну, кто? Все смотрели на букву молчком, никто не отвечал, все забыли. — А кто знает, чем воду таскают из колодца? — Ведром, — сказал Игнатка. — А буква какая? У нас будто на язык память пала. Мы дружно отвечали: — Ве-э! — И так дальше мы твердили. Если нам не удавалось, он намекал на какой-нибудь предмет, например, железо, мы отвечали — же. Прошла в учении неделя, за ней другая, скользнул ме сяц. Незаметно кончилась осень. Наступила зима. Мы успели ознакомиться хорошо со стенами школы, успели привыкнуть душою ко Льву Николаевичу. Однажды Лев Николаевич сказал нам: "Не называйте меня 'ваше сиятельство'. Меня зовут Лев Николаевич, так и зовите меня". И мы уж после того никогда не говорили ему "ва- сятельство". Не прошло и трех месяцев, а ученье у нас разгорелось вовсю. В три месяца мы уже бойко читали, а из 22 человек у нас собралось до 70 учеников. Были городские мещане, были дети лавочников, крестьяне и церковники. Вся группа была разделена у нас на три класса: старший, средний и младший. Старший класс у нас считался первым по лучшим ученикам, я значился в списке старшего класса. В старшем классе у нас было не более 10 учеников, остальные были ученики 2-го и 3-го. Все 70 учеников осаждали Льва Николаевича. Кто подходит с вопросом, кто подносит тетрадку. — Лев Николаевич, так я пишу? — спрашивал один. Он просматривает. — Это так, это хорошо. Только здесь пропустил, а то все хорошо. Не торопись. — А я так написал? — сует другой и третий, и весь класс. Он просматривает серьезно, любезно одобряет и местами делает замечания…» Школа «в лаптях>> стала огромным событием как для крестьянской детворы, так и для народного учителя, стремившегося не разработать специальную педагогическую программу, а добиться практических результатов. Пафос его воспитательной системы сводился к тому, чтобы «научить молодежь быть честной». Параллельно формировалось практическое поведение, проявляемое в умении посадить дерево, сплести лапти, написать сочинение на тему «Ложкой кормит, стеблем глаз колет». Необходимость такой школы была очевидна: она прежде всего помогала гармонизировать его взаимоотношения с крестьянами. Толстой был уверен, что кроме писательства он должен владеть еще каким-нибудь ремеслом. Ведь даже сам Павел был не только ревностным и способным апостолом, но и еще искусным ткачом, изготовителем ковров, а любимый Толстым Руссо был не только писателем, но и переписчиком нот. Второй профессией Льва Николаевича стало учительство. Однако писательство при этом не осталось простым домашним занятием, «литературой для себя». Ему удалось школьную работу подчинить художническим задачам. Его педагогическая деятельность органично переплелась с творчеством, став особым жанром литературы. Толстовская школа была не просто школой, как и Лев Николаевич — не просто учителем. Он, как тонко подметил П. В. Анненков, относился к своим ученикам, как к живым персонажам, как к воображаемым лицам своих произведений. Художническое отношение к школе являлось приоритетным, и Ясная Поляна стала, по выражению Анненкова, «питомником натуральных поэтов», где писатель подсматривал за своими даровитыми учениками, доверяя их врожденным эстетическим вкусам. «Кому у кого учиться писать — крестьянским ли ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» — отнюдь не софистское ухищрение, а убеждение, подсказанное толстовским инстинктом. Яснополянская школа размещалась в двухэтажном каменном флигеле. У подъезда было написано: «Вход и выход свободный». Свобода стала ключевым понятием в толстовской учительской программе. Дети приходили сюда без учебников и тетрадей, приносили только одно: желание знать. Сидели где попало — кто на полу, а кто на подоконнике. Здесь верили в то, что не может быть плохих учеников, могут быть только плохие учителя. Атмосфера школы была на редкость симпатичной, обстановка классов простой и удобной: «Посредине комнаты стояли длинные скамейки и такие же длинные столы. На стене висели черные доски. Тут же на полочке лежал мелок. В углу стоял шкап с какими-то книгами, бумагами и грифельными досками. На стенах висели старые потемневшие портреты. Некоторые из детей, глядя на них, хотели креститься, подумав, что это — "боги". Но Лев Николаевич заметил это и сказал: "Это не боги, а люди, мои родные и знакомые"». Совершим вместе с учениками экскурсию по дому, где Лев Николаевич разместил свою школу: «Две комнаты заняты школой, одна кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой, в сенях, внизу, стоят бары и рек (гимнастика), наверху, в сенях, — верстак Лестница и сени истоптаны снегом или грязью: тут же висит расписание. Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить. На деревне встают с огнем. Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет необходимости ему дожидаться и кричать: "Эй, ребята, в училищу!" Уж он знает, что училище среднего рода, много кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. Пришло ему время, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их характеры. Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли — нешто кто из самых маленьких или из вновь поступивших, начинавших в других школах. С собой никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, — нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются кто около крыльца, толкаясь со ступенек или катясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно, — ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: "Эй, девки, что не катаетесь?", или "Девки-то, вишь, замерзли", или "Ну, девки, выходи все на меня одного". Положим, по расписанию в первом младшем классе — механическое чтение, во 2-м — постепенное чтение, в 3-м — математика. Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: "Мала куча", или "задавили, ребята", или "будет, брось виски-то" и т. д. "Петр Михайлович, — кричит снизу кучи голос входящему учителю, — вели им бросить". "Здравствуйте, Петр Михайлович", — кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкафу; из кучи на полу верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяло книжки, все остальные бегут к шкафу и кричат: "И мне, и мне! Дай мне вчерашнюю; а мне кольцевую" и т. п. Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: "Что вы тут замешались? Ничего не слышно. Будет…" Дух войны улетает, и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за виски Митьку, он теперь читает кольцевую (так называется у нас сочинение Кольцова) книгу, чуть не стиснув зубы… ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько прежде — от борьбы. Садятся они, где кому вздумается: на лавках, столах, подоконниках, полу и кресле. Девки садятся всегда вместе. Друзья, односельцы… — всегда рядом… Два меньшие класса разбираются в одной комнате, старший идет в другую. Учитель приходит и в первый класс, все обступают его у доски или на лавках, ложатся или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это писание — они усаживаются попокой- нее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у друга и показывать свои учителю. По расписанию до обеда значится 4 урока, а выходит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику и перейдет к геометрии, начнет священ- I (ую историю, а кончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа класс продолжается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: "Нет, еще, еще!" — и кричат на тех, которым надоело. "Надоело, так ступай к маленьким", — говорили они презрительно. В класс Закона Божия, который один только бывает регулярно, потому что законоучитель живет за две версты и бывает два раза в неделю, и в класс рисования все ученики собираются вместе. Пред этими классами оживление, возня, крики и внешний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из одной комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит за хлебом, кто пропекает этот хлеб в печке, кто отнимает что-нибудь у другого, кто делает гимнастику, и опять так же, как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их самих успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно рассадить их. При теперешнем духе школы остановить их физически невозможно. Чем громче кричит учитель — это случалось, — тем громче кричат они: его крик только возбуждает их. Остановишь их или, если удастся, увлечешь их в другую сторону, и это маленькое море начнет колыхаться все реже, реже — и уляжется. Даже большею частью и говорить ничего не нужно. Класс рисованья, любимый класс для всех, бывает в полдень, когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить лавки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимается страшная. Но, несмотря на то, как только учитель готов, — ученики готовы, и тому, кто задерживает начало класса, достанется от них же самих…» Так вдохновенно передать уникальный дух яснополянской школы мог только сам ее создатель — Лев Толстой. В розовых и голубых комнатах школы писатель много рассказывал ученикам о Крымской войне, о 1812 годе, о Хаджи-Мурате. Преподавать ему помогали одиннадцать студентов-учителей. Весной 1861 года Толстой решил расширить школу, увеличив число классных комнат и устроив музей. Комнаты нижнего этажа фли геля были оборудованы для занятий гимнастикой. Здесь были ввернуты кольца, устроены перекладины, стояли стенки, гири. «Так как она (школа. — Н. Н.) переделывается, — писал Лев Николаевич Александре Андреевне Толстой, — то классы рядом в саду под яблонями… Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты — одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты». Во флигеле происходили совещания учителей, на которых обсуждались школьные вопросы. Иногда совещания с учителями писатель проводил в маленькой гостиной или столовой, которые, по воспоминаниям Софьи Андреевны Толстой, «наполнялись сразу таким дымом от куренья шести мужчин, что у меня темнело в глазах, я убегала, поднималась рвота, и я ложилась у себя в спальне одна, огорченная, что не могу участвовать в интересах и делах Льва Николаевича». Лето 1862 года Толстой провел в Самарской губернии, занимаясь кумысолечением и обучением грамоте двух учеников яснополянской школы. Расположившись в большой войлочной кибитке вблизи речки Каралык, он продолжал свои педагогические штудии с яснополянскими ребятами, одетыми в башкирскую одежду: ча- пан, шляпу, сапоги и пестрядинные рубахи. Они писали короткие сочинения о «солдатском житье», о крестьянском быте. Учитель просматривал их, исправлял, объяснял. Толстой пил кумыс, занимался гимнастикой, совершал прогулки, купался, состязался в борьбе, угощал водкой башкир, писал свои педагогические статьи для журнала «Ясная Поляна», редактором и издателем которого он сам и был. В это время, в его отсутствие в Ясной Поляне, по доносу сыщиков, был произведен обыск «Приехали три тройки с жандармами, не велели никому выходить, должно быть, и тетеньке, и стали обыскивать. Что они искали — до сих пор неизвестно». Какой-то полковник перечитал письма и дневники Толстого, просмотрел две переписки, за тайну которых их автор мог бы «от дать все на свете». В Ясной Поляне искали типографские и литографические станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые Толстой «презирал и не имел терпения дочесть от скуки». Обыск продолжался два дня, представляя собой «целое нашествие» — почтовые тройки с колокольчиками, подводы, исправник, становые, сотские, понятые, жандармы. В доме были раскрыты ящики столов, шкафов, комодов, сундуков, шкатулки. В конюшне ломом были подняты полы, в прудах сетью пытались выловить типографский станок, но вместо него попадались караси да раки. Школу перевернули «вверх дном». Учителя-студенты были помещены во флигель. Жандармы тщательно простукали стены дома. Никаких тайн в нем не оказалось, потому что сообразительная горничная Дуняша Орехова успела вовремя выбросить в траву толстовский портфель, в котором, возможно, хранились письма и фотографии Герцена, являвшегося persona поп grata для царя. Отложенные при обыске документы были изъяты из жандармской папки все той же предусмотрительной спасительницей Дуняшей. Возвратившись в Ясную Поляну, Толстой очень болезненно воспринял обыск и о нанесенном ему невыносимом оскорблении оповестил фрейлину А. А. Толстую: «Дела этого оставить я никак не хочу и не могу. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоенье, испорчена. Тетенька больна так, что не встает. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека, — мнение, которое я заслуживал годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся… Выхода мне нет другого, как получить такое же удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану. Я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой впереди, что меня и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — и уеду. Но вот в чем дело, и смешно, и гадко, и зло берет. Вы знаете, что такое была для меня школа с тех пор, как я открыл ее? Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь… Я оторвался от нее для больного брата… У меня был журнал, была школа… Я выписал студентов и, кроме всех других занятий, возился с ними. Все из 12, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив… Все это шло год — посредничество, школа, журнал, студенты и их школы, кроме домашних и семейных дел. И все это шло не только хорошо, но отлично. Я часто удивлялся себе, своему счастью и благодарил Бога за то, что нашлось мне дело тихое, неслышное и поглощающее меня всего… Я твердо уверен, что ни один петербургский дворец в 1/100 долю не оказался бы так невинен при обыске, как невинна оказалась Ясная Поляна. Мало того, они поехали в другую мою Чернскую деревню; почитали бумаги покойного брата, которые я как святыню берегу… ..Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился как убийца… Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами… Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу… У студентов отобрали билеты… Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют… У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду минуты, когда все это разрешится чем-нибудь… Так жить невозможно». Толстой все-таки надеялся, что «гнусное дело», творимое жандармами в Ясной Поляне, не было санкционировано «высочайшей властью». 22 августа 1862 года он послал письмо на имя Александра II. Он ждал сатисфакции, но ее не последовало. Попытка Толстого создать совершенный мир в границах своей усадьбы изначально была обречена на неудачу. Школа была закрыта. Тем не менее Толстой дела своего не оставил. Неформальное общение с коллегами и учениками теперь происходило вне стен школы. Чаще всего это было во время музыкальных вечеров, организованных Толстым в другом, «том доме». Музыка, как сверхчувственная гениальность, помогала объединиться всем — от мала до велика. Вдохновенная игра Льва Николаевича очаровывала благодарных слушателей. Студентам особенно запомнилось, как он исполнил «Лешего» Шуберта, сопровождая игру своим пересказом поэтической легенды Гёте. Учеников напугал «страшный «Леший», и они хором умоляли Толстого исполнить «Ключ по камушкам течет» или «Херувимскую». Потом дети уходили спать в кабинет писателя: кто засыпал на ковре, а кто-то под письменным столом на полу в живописных позах. Студенты ночевали, как правило, в нижней комнате. Не спал только хозяин дома, дописывавший своих знаменитых «Казаков». Кроме музыкальных вечеров происходили еще и жаркие дискуссии, на которых обсуждались ни много ни мало вопросы наилучшего обустройства человеческой жизни. Инициатором обсуждений был, конечно, Толстой, горячо проповедовавший преимущества сельского образа жизни перед городским. Любой горожанин — воин, купец, чиновник и т. д., с точки зрения яснополянского руссоиста, обречен переболеть всевозможными мыслимыми и немыслимыми урбанистическими недугами, так как только в гармонии с природой, а не в переписке канцелярских бумаг человек может оставаться здоровым. Толстой доказывал праведность семейной жизни, во многом зависимой от правильного выбора своей половины. По его глубокому убеждению, городская барышня, стянутая с утра до ночи в узкий корсет, представляет собой анемичное создание, не подходящее для супружеской жизни. Пройдет всего лишь месяц, и Толстой благополучно забудет об этой шахматной игре ума, влюбившись «старым, беззубым дураком» в московскую барышню — Соню Берс, еще раз продемонстрировав таким образом свое любимое утверждение о «текучести» любого из нас, — никому не дано знать, что будет через месяц. А пока он вполне искренно предлагал студентам совершить экскурсию по усадебному пространству, чтобы выбрать подходящее место для организации колонии однодворцев, своеобразной декларации новой формы жизни, где сеять, пахать и косить предполагалось сообща, общими усилиями. Этим фантазмам, напоминавшим воздушный замок, не суждено было реализоваться. Кроме воздушных и призрачных путей су ществуют вполне реальные и земные, требовавшие материальных ресурсов. Работа студентов в школах, как, впрочем, и их статьи для журнала «Ясная Поляна» должны были своевременно оплачиваться. Так, В. П. Попов, негласный редактор и секретарь педагогического журнала, слал из Москвы в Ясную Поляну требования об оплате Каткову типографских расходов, а студенты-учителя каждую субботу просили авансы на личные нужды и гонорары за свои публикации. Яснополянский староста тем временем регулярно докладывал графу о проделанных работах в саду, огороде, поле. Каждую субботу контора выплачивала деньги поденным работникам. Проблемы в экономической политике Толстого стали очевидны — конторская касса была пуста. Управляющий, немец Ауэрбах, слывший ученым-агрономом, в ответ на все финансовые вопросы постукивал двумя медяками, намекая таким ироничным образом на то, что в этом и заключается графское казначейство. Студенты не на шутку были испуганы. Им стало известно не только о продаже издателю и книгопродавцу А. И. Давыдову за тысячу рублей прославленной трилогии, но и об уплате Каткову авторских долгов и типографских расходов за счет гонораров за «Поли- кушку» и «Казаков». Ситуация осложнялась еще и тем, что Толстой не мог пользоваться услугами кредитных учреждений или земских земельных банков. Их заменяли удачливые купцы, подобные Копылову, тульскому монополисту в области «купил — продал». Он скупал все: зерновой хлеб, лес, торговал скотиной. Этот расчетливый купец облюбовал яснополянскую дивную рощу и «заказник», которые пошли на сруб. К финансовым сложностям прибавились вскоре и служебные, связанные с должностями мирового посредника и издателя педагогического журнала. Свалившийся на голову Толстого комплекс проблем вызвал у него бессонницу, хандру, страх смерти, боязнь наследственной болезни чахотки, от которой недавно скончался брат Николай. Лев Николаевич отправился в путешествие по самарским степям, где жил словно дитя степей: ел баранину, пил кумыс и кирпичный чай, жа рился под солнцем, но, не выдержав полного курса кумысолечения, вернулся в Ясную Поляну. Он привез с собой бурдюк, мешок, изготовленный из лошадиной шкуры, в котором хранилась целебная закваска кумыса. Толстой выбрал подходящую кобылу, пустил ее на сочные травы, а приставленный к ней человек доил ее, сливая молоко в бурдюк, который и теперь находится в комнате для приезжих. Полученным кумысом, чуть кисловатым, освежающим, хозяин усадьбы Толстой угощал гостей и наслаждался сам, забыв о чахотке. Однако не так-то просто было забыть школу, свое любимое детище, как и талантливых молодых коллег — Н. П. Петерсона, В. М. Попова, А. А. Эрленвейна, А. К То- машевского, А. П. Сердобольского, С. Л. гудима, М. Ф. Бу- товича и других, с энтузиазмом работавших в селах Го- ловеньки, Кривцово, Житово, Подосинки, Богучарово, Плеханово, Головля. Все они приехали с «революционными мыслями в голове», но уже спустя неделю оставили их, с большой любовью обучая крестьянскую детвору священной истории и молитвам, делая все это «не по предписанию, а по убеждению». Толстой гордился ими. Студенты-учителя, кажется, также были в восторге от общения с первоучителем, как и от своего участия в таком полезном и важном деле. Сохранились их воспоминания, в которых они живо передают свои незабываемые впечатления о днях, проведенных в толстовской вселенной. Один из студентов, Николай Петерсон, так писал о своей педагогической деятельности в Ясной Поляне: «Впервые я увидел Льва Николаевича в начале 1862 года, в Москве, на Лубянке, в гостинице, кажется, "Лабади", куда я пришел к нему со своими товарищами как один из согласившихся на его предложение ехать учительствовать в одной из сельских школ, которые Лев Николаевич предполагал тогда открыть, будучи мировым посредником. Несколько школ в ближайших к Ясной Поляне селениях были открыты Толстым раньше. Была школа и в Ясной Поляне, на барской усадьбе. В этой школе учительствовал и сам Лев Николаевич… Я, как и все, откликнувшиеся на приглашение Льва Николаевича, с радостью пошел за ним… Для меня было величайшей радостью приезжать по субботам и перед праздниками в Ясную Поляну и проводить целый день вместе с остальными товарищами, которых было человек десять, в беседах с Львом Николаевичем и слушать его рассказы. Некоторых потом я встретил в его "Казаках" и "Войне и мире". Для меня было еще большим наслаждением слушать его дневную игру на рояле. Особенно запечатлелся в моей памяти "Лесной царь" Шумана, сопровождаемый словами баллады Жуковского. В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно. Все относились к нам с редкой добротой, не исключая и тетушки Льва Николаевича Татьяны Александровны Ергольской, хотя мы, вероятно, и не могли не шокировать ее своими манерами и своими несовершенными (за неимением средств) костюмами. Впрочем, и сам Лев Николаевич не блистал тогда костюмами. Мне помнится, что у него был только один сюртук, в котором он ездил на съезды мировых посредников, но и тот с короткими рукавами и с талией не на своем месте; а ваточное пальто Льва Николаевича было даже с прорванной подкладкой, и из-под нее лезла вата- После съезда мировых посредников Лев Николаевич всегда бывал не доволен и очень нелестно отзывался о своих сотоварищах по съезду, из которых я ни одного не видел в Ясной Поляне. Впрочем, Лев Николаевич недолго оставался мировым посредником. В апреле или мае I860 года он подал в отставку. Недолго, однако, мы учительствовали. С началом весенних работ наши школы опустели. И некоторые из нас, в том числе и я, должны были поселиться в Ясной Поляне в ожидании, когда по окончании полевых работ снова соберутся ученики в наши школы. Жить в Ясной Поляне было хорошо. Но сам Лев Николаевич что-то заскучал. Он взял с собой двоих учеников яснополянской школы и уехал с ними в мае месяце в самарские степи, откуда возвратился только месяца через два. Без него приезжали жандармы и производили обыски, но, конечно, безрезультатно. Лев Николаевич был чужд политике и нас всех отчуждил от нее. Жандармы были направлены в Ясную Поляну, вероятно, по неудовольствию, которое Лев Николаевич возбудил против себя как мировой посредник После возвращения Льва Николаевича из самарских степей приезжал, я помню, в Ясную Поляну Е. Л. Марков, бывший тогда учителем тульской гимназии, впоследствии известный публицист и литератор. Е. Марков приезжал в Ясную Поляну вскоре после того, как вышла книжка "Русского вестника" с его статьей о яснополянской школе и о журнале "Ясная Поляна". В этой книжке Марков весьма критически отнесся к педагогическим идеям Льва Николаевича и этим всех нас возбудил против себя. Тем не менее, Лев Николаевич принял его весьма любезно; и когда мы слишком яростно нападали на Маркова, в особенности после его отъезда, Лев Николаевич, не соглашаясь с Марковым, заявил, однако, что Марков очень умен и статья его — очень умная статья. Тем и были сдержаны наши нападки. В августе 1862 года Лев Николаевич поехал в Москву по делам редакции журнала "Ясная Поляна", которой заведовал один студент. Окна квартиры этого студента были вровень с тротуаром. Лев Николаевич входил к этому студенту через окно. Говорили также, что Лев Николаевич, приехав в Москву, остановился в этот раз не в гостинице, а на студенческой квартире. Но скоро мы услыхали, что он переехал в одну из лучших тогдашних гостиниц в Москве — к Шевалдышеву, а затем и в самую лучшую к "Шевалье" в Газетном переулке. Не могу, однако, утверждать, что все это именно так происходило, но все это так сохранилось у меня в памяти… Потом мы узнали, что Лев Николаевич решил жениться. А в сентябре 1862 года он приехал в Ясную Поляну уже со своей супругою Софьей Андреевной. Ко времени приезда Льва Николаевича в Ясную Поляну с молодой женою все учителя разъехались по своим школам… Я должен был с осени заниматься в яснополянской школе. Но по приезде его с женою занятия в школе что- то не начинались. Я спрашивал Льва Николаевича: — Когда же мы будем заниматься? Он каждый раз отвечал: — Будем, будем! — В конце концов, брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич предложил мне давать уроки его сыну, который жил с матерью в Туле. И я переехал в Тулу…» Прежние, такие органичные, тесные связи между устроителем школы, его коллегами и учениками постепенно ослабевали. С душевной болью все смотрели на то, как обожаемый ими учитель все более и более стремится на противоположный берег реки — в уединенный мир семейных наслаждений. Как известно, неудача — лучший учитель, чем удача. Именно она вернула Толстого к писательству посредством «запроданного» «Русскому вестнику» его «Кавказского романа». Писательство вновь стало для него превыше всего. Каждый его подъем, в том числе и педагогический, сопровождался непременным охлаждением. Школьное дело из прелестного превратилось для него в «фарсерство молодости». Школа «формировала» Льва Николаевича, а семейная жизнь «преобразовывала», свидетелями чего были его студенты-учителя. После посещения Ясной Поляны семьей Берсов Лев Николаевич в своем разговоре со студентами очень верно охарактеризовал Соню Берс: «примерная жена, мать и домовитая хозяйка». Будущий муж был убежден в том, что она, «выйдя замуж, будет нежной, доброй, плодовитой матерью, радовать сердце своего хозяина, одаривая ежегодным приплодом. Хозяйство, семья, дети — ее призвание и назначение». Ураган любви невольно разлучил тридцатичетырехлетнего опытного мужчину с прежними увлечениями, которые в той или иной степени давали о себе знать. Так, например, желание Льва Николаевича жениться на крестьянке не раз аукнулось ему упреками жены в том, что «крестьянкиных» детей он любил бы больше, чем своих собственных. Не только дети приносились в жертву, но и школа, семья, сам автор становились заложниками художественного гения. Несмотря на это, школа продолжала жить в благодарных сердцах яснополянских учеников, запомнивших все подробности своего «легкого, интересного обучения» и веселых игр с учителем. Повзрослев, ученики с особой теплотой вспоминали свои школьные занятия: как Лев Николаевич всегда безотлучно был с ними, как охотно отвечал на все их вопросы, как читал вечернюю» книгу — «Робинзона Крузо», как развозил всех по домам на лошадях, как заглядывал в их окна, как проводил соревнования с ребятами из Тульской гимназии, как яснополянцы одержали победу над горожанами, как играли в лапту до упаду, как пели песни и как шутил Лев Николаевич, как придумывал детям прозвища и как они писали письма о своей жизни, как ему однажды I ie понравилось одно качество в них — мечта о деньгах, о богатстве, как спали в его спальне на полу, как использовали рукопись в качестве хлопушки, как праздновалась широкая Масленица, на которой собиралось народу — «пушкой не прошибешь», как жарили блины на кипящем масле, как всех угощал Лев Николаевич, подавая то сметану, то творог, как все наелись на славу. В 1870-е годы Толстой вновь занялся организацией семинарии для сельских учителей, которые должны были по его плану не только учить крестьянских детей, но и воспитывать молодое поколение в его исконном пространстве. Толстовская идея предусматривала разумное воспитание крестьян с детского возраста. Но для этого учителя должны были в себе воспитать любовь к «мозольному труду». Для учительского семинара в Ясной Поляне был подготовлен целый двухэтажный флигель. По этого оказалось недостаточно. Чтобы начать интересное дело, потребовалось 30 тысяч рублей. Как стало известно Толстому, такая сумма была выделена правительством на педагогическое народное дело в Тульской губернии. Лев Николаевич подал прошение, однако на общем съезде было решено направить эти деньги на сооружение памятника Екатерине II. Так, идея организации «университета в лаптях» потерпела фиаско, и Толстой больше никогда к ней не возвращался. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |

||||

|

|

||||