|

||||

|

|

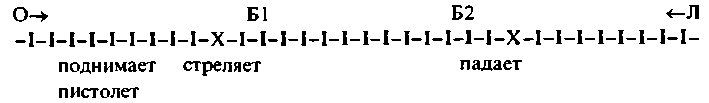

Владимир Набоков — комментатор романа «Евгений Онегин» В 1964 г., в канун 165-й годовщины со дня рождения Пушкина, увидел свет перевод на английский язык романа «Евгений Онегин» и Комментарий к нему, выполненные В. В. Набоковым[1]. Объем Комментария составляет свыше 1100 страниц и является, таким образом, самым обширным этого рода исследовательским трудом, посвященным главному пушкинскому произведению. От начала работы над переводом и Комментарием в 1949 г. и до выхода издания прошло пятнадцать лет «кабинетного подвига», как назвал его сам писатель в одном из писем сестре, Елене Владимировне Сикорской. Ей же он пишет: «Россия должна будет поклониться мне в ножки (когда-нибудь) за все, что я сделал по отношению к ее небольшой по объему, но замечательной по качеству словесности»[2]. В «Заметках переводчика» Набоков называет другую дату начала своей работы над пушкинским романом: «Работу над переводом „Онегина“ на английский язык я начал в 1950 г., и теперь мне пора с ним расстаться»[3]. Писатель дает представление о методе своей работы — постепенном собирании материалов, которые затем осмыслялись и вливались в текст Комментария: «В перерывах между другими работами, до России не относящимися, я находил своеобразный отдых в хождении по периферии „Онегина“, в перелистывании случайных книг, в накоплении случайных заметок. Отрывки из них, приводимые ниже, не имеют никаких притязаний на какую-либо эрудицию и, может быть, содержат сведения, давно обнародованные неведомыми авторами мною невиданных статей. Пользуясь классической интонацией, могу только сказать: мне было забавно эти заметки собирать; кому-нибудь может быть забавно их прочесть»[4]. В Предисловии к своему труду Набоков отмечает: «В своем Комментарии я попытался дать объяснения многим специфическим явлениям. Эти примечания отчасти отражают мои школьные познания, приобретенные полвека назад в России, отчасти свидетельствуют о многих приятных днях, проведенных в великолепных библиотеках Корнелла, Гарварда и Нью-Йорка. Без сомнения, невозможно даже приблизиться к исчерпывающему исследованию вариантов „Евгения Онегина“ без фотостатов пушкинских рукописей, которые по понятным причинам недосягаемы». «Школьные познания» Набоков упоминает, несомненно, со скрытой благодарностью Владимиру Васильевичу Гиппиусу — поэту, критику и педагогу, преподававшему русскую словесность в Тенишевском училище, которое в 1917 г. успел закончить в Петербурге будущий писатель. О В. В. Гиппиусе писал в свое время С. А. Венгеров: «Он — один из самых выдающихся петерб<ургских> преподавателей рус<ской> словесности, один из тех незабываемых учениками учителей, которых можно назвать Грановскими средней школы»[5]. Из школы Гиппиуса Набоков вынес не только любовь к литературе, но и науку «литературной зрелости» (определение другого его ученика, Осипа Мандельштама, из автобиографического «Шума времени»). Эта наука в полной мере отзывается во всех критических работах Набокова, в том числе в комментариях к «Евгению Онегину». Многообразное наследие Гиппиуса включает в себя и пушкиноведческие труды, конечно же знакомые Набокову: «Пушкин и журнальная полемика его времени» (1900) и «Пушкин и христианство» (1915). Индивидуальное начало, которое так поощрял в своих учениках Гиппиус, в высшей степени выявилось в набоковских исследованиях пушкинского романа. Начиная свой труд, Набоков не мог предположить, что он займет столько лет. В письмах сестре писатель год за годом повторяет, что заканчивает своего «Онегина». 29 сентября 1953 г.: «Думаю, что кончу моего огромного Евг. Онег. в течение этой зимы. Сейчас переписывается роман». 1 ноября 1954 г.: «Не знаю, почему у меня так мало времени для личного — но так уж идет — целый день работаю над чем-нибудь — сейчас лихорадочно кончаю моего „Онегина“, который тяготит надо мной вот уже пятый год». 15 марта 1956 г. из Кембриджа (Масс.): «Здесь я бешено заканчиваю моего огромного „Онегина“». 14 сентября 1957 г.: «Надеюсь, что наконец, наконец кончу моего чудовищного Пушкина. В продолжение заметок о Евг. Онегине в „Новом Журн.“ будут еще в „Опытах“. Я устал от этого „кабинетного подвига“, как выражался мой пациент». 1 января 1958 г.: «У нас Митюша провел недели две, помогал мне делать индекс к моему огромному „Онегину“…» И наконец 6 сентября 1958 г. он сообщает сестре: «Меж тем я готовлю Е. О. для печати…»[6]. В процессе работы над переводом и комментированием Набоков опубликовал несколько статей, которые должны были предупредить будущего читателя о характере и особенностях его подхода к разрешению стоящих перед ним проблем: «Problems of Translation: „Onegin“ in Englich» («Partisan Review», New York, 1955, fall XXII); «Заметки переводчика, I» («Новый журнал», New York, 1957, XLIX); «Заметки переводчика, II», («Опыты», New York, 1957, VIII); «The Servile Path» («On Translation», ed. R. Brower. Cambridge, Mass., 1959). «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира», — сказал Набоков в «Других берегах», поставив на первое место Пушкина. Только Пушкин оставался для Набокова на протяжении всей жизни незыблемым авторитетом. Набоков переводил и комментировал Пушкина, жертвуя временем, которое мог использовать для собственного оригинального творчества. Ему хотелось представить поэта англоязычному читателю «правдоподобно», и это ему удавалось, хотя сам он относился к своим, прежде всего стихотворным, переводам весьма критически, полагая их лишь «достаточно правдоподобными», а желание познакомить иностранного читателя с Пушкиным в поэтическом переводе — «дурным желанием», но признавался, что получал удовольствие от переводческой работы, испытывая «чудесное ощущение полного погружения в поэзию». Свой прозаический перевод Набоков исправлял вплоть до выхода книги, что же касается собственно Комментария, то, как явствует из того же Предисловия, он практически был завершен в указанный срок. «Однако же после 1957 г., когда Комментарий в основном был закончен, я мало соприкасался с современной пушкинианой», — замечает Набоков. Незадолго до выхода его перевода «Онегина» в свет писатель в интервью, данном им в Монтрё Олвину Тоффлеру в середине марта 1963 г., сказал: «Я только что закончил правку последней корректуры моей книги об „Евгении Онегине“ Пушкина — четыре толстых томика, которые должны выйти в этом году в Болингеновской серии; сам перевод стихотворного текста занимает малую часть первого тома. Остальная часть этого тома и тома второй, третий и четвертый содержат обширный комментарий. Этот опус обязан своим рождением замечанию, которое сделала мимоходом моя жена в 1950 — в ответ на высказанное мной отвращение к рифмованному переложению „Евгения Онегина“, каждую строчку которого мне приходилось исправлять для моих студентов: „Почему бы тебе самому не сделать перевод?“ И вот результат. Потребовалось примерно десять лет труда»[7]. На самом деле Набокову потребовалось на это значительно больше времени, но обозначенные им десять лет являются в определенном смысле знаменательными — ведь десять лет потребовалось Пушкину для создания своего романа. 19 сентября 1964 г. советская газета «За рубежом» (еженедельное обозрение иностранной прессы, орган Союза журналистов СССР и издательства ЦК КПСС) напечатала самый благожелательный отклик на издание набоковского труда под заголовком «Евгений Онегин в США»: «Американское издательство „Пантеон“ выпустило „Евгения Онегина“ в переводе и с комментариями Владимира Набокова в четырех томах. До сих пор американец, не знающий русского языка, мог только вежливо соглашаться, когда ему говорили, что „Евгений Онегин“ — гениальное произведение. Владимир Набоков, ученый, поэт, литератор, пишущий изысканной английской прозой, познакомил с „Евгением Онегиным“ людей, не знающих русский язык, но так, что они могут судить о достоинствах этой поэмы». Неизвестный автор статьи пишет о том, что читатели романа благодаря Набокову вдруг «с удивлением обнаружили, что один из основных героев поэмы — сам Пушкин» и что «как гостеприимный хозяин Пушкин проходит через всю книгу, предлагает читателю бокал шампанского и представляет ему всех своих героев. Пушкин комментирует события поэмы в несколько ироническом тоне. Он как бы стоит между читателем и героями». По поводу перевода цитируются слова Набокова: «…перевести поэму в стихах и сохранить все тонкости оригинала невозможно»; но утверждается, что «в нем есть ритм и мелодия в отличие от других переводов». А также пишется: «Что же касается содержания, то оно передано настолько полно, насколько это возможно в переводе»[8]. Больше никаких упоминаний в советской прессе о его переводе и Комментарии не последовало, как и о Набокове вообще, вплоть до 1986 г., когда наступило посмертное возвращение писателя на родину. Разве что в «Краткой литературной энциклопедии» была помещена заметка за подписью О. Михайлова и Л. Черткова, в которой упоминалась публикация перевода «Евгения Онегина» с «обширными комментариями». Следует отметить, что в этой статье допущена ошибка в отношении даты рождения писателя при переводе со старого на новый стиль. Указано; 23/IV (5/V) 1899[9]. Правильно: 10/ IV. (22/ IV) 1899. Зато в американской и русской эмигрантской печати сразу же начавшиеся споры по поводу набоковского «Онегина» не прекращаются до сих пор. Как бы желая поставить точку в развернувшейся полемике, Нина Берберова в книге «Курсив мой» пишет: «В 1964 г. вышли его комментарии к „Евгению Онегину“ (и его перевод), и оказалось, что не с чем их сравнить. Похожего в мировой литературе нет и не было, нет стандартов, которые помогли бы судить об этой работе. Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его, и сколько людей во всем мире найдется, которые были бы способны судить о результатах? Пушкин превознесен и… поколеблен». По мнению писательницы, Набоков «и сам себя „откомментировал“, „превознес“ и „поколебал“ — как видно из приведенных цитат его стихов за двадцать четыре года»[10]. Корней Чуковский сделал попытку суждения о работе Набокова в статье «Онегин на чужбине», к сожалению оставшейся незавершенной. «В своих комментариях, — пишет Чуковский, — Набоков обнаружил и благоговейное преклонение перед гением Пушкина, и эрудицию по всем разнообразным вопросам, связанным с „Евгением Онегиным“»[11]. Вместе с тем Чуковский как бы укоряет Набокова в том, что в своих построениях он старается изыскать французские или английские первоисточники пушкинской фразеологии. Публикуя работу своего деда, Елена Чуковская не случайно оговорила следующее; «Для его критического метода вообще характерно строить свои статьи так: сначала с большим преувеличением развить и утвердить одну какую-то мысль, а затем — другую, как бы противоположную ей, а в конце, в заключении объединить обе в совершенно ясном, хотя и сложном синтезе»[12]. Следуя обозначенной таким образом, согласно гегелевской триаде, методологии Чуковского, можно предположить, что речь в дальнейшем пошла бы у него о мировой отзывчивости Пушкина при совершенном, вместе с тем национальном его своеобразии. Ведь Набоков своими настойчивыми параллелизмами как раз и включает Пушкина в великий поток мировой литературы, нисколько при этом не умаляя его индивидуальной и национальной самобытности. Парадокс набоковского видения Пушкина тем-то и характерен, что, рассматривая творчество поэта сквозь призму достижений ведущих европейских писателей, Владимир Владимирович именно возвеличивает Пушкина тем, что не оставляет его особняком на мировой литературной обочине. Комментирование «Евгения Онегина» шло параллельно с работой над собственными романами, следы чего отчетливо проявились в них. К примеру, письмо, адресованное Шарлоттой Гейз, матерью Лолиты, Гумберту Гумберту, является не чем иным, как пародией на «Письмо Татьяны к Онегину». В поле притяжения набоковского Комментария оказался и роман «Пнин», вышедший в 1957 г., когда практически был завершен титанический труд Набокова над пушкинским романом. Письмо Лизе профессора Пнина из седьмой главы романа — «потрясающее любовное письмо». Слова: «Увы, боюсь, что только жалость родят мои признания…» — вдруг опять же вызывают в памяти строки письма Татьяны. Жизнь Пнина, профессора русской литературы, также ориентирована на пушкинские координаты, как и жизнь профессора Набокова, преподававшего американским студентам Пушкина. Представление о набоковских комментаторских трудах можно получить из описания библиотечных бдений Пнина: «Его исследования давно вошли в ту блаженную стадию, когда поиски перерастают заданную цель и когда начинает формироваться новый организм, как бы паразит на созревающем плоде. Пнин упорно отвращал свой мысленный взгляд от конца работы, который был виден уже так ясно, что можно было различить ракету типографской звездочки… Приходилось остерегаться этой полоски земли, гибельной для всего, что длит радость бесконечного приближения. Карточки мало-помалу отягчали своей плотной массой картонку от обуви. Сличение двух преданий; драгоценная подробность поведения или одежды; ссылка, проверив которую, он обнаружил неточность, которая явилась следствием неосведомленности, небрежности или подлога; все эти бесчисленные триумфы bezkoristniy (бескорыстной, самоотверженной) учености — они развратили Пнина, они превратили его в опьяненного сносками ликующего маньяка, что распугивает моль в скучном томе толщиной в полметра, чтоб отыскать там ссылку на другой, еще более скучный том». Если это описание дает представление о труде Набокова-комментатора, то сложная структура романа «Бледный огонь», который писался в период завершения работы над «Онегиным», определилась структурой этого Комментария. Известный американский набоковед Стив Паркер, сопоставляя структуру этого романа и Комментария, заметил: «Там тоже были предисловие к роману в стихах, перевод этого романа, а потом обширнейшие, составляющие три четверти объема всего труда, и едва ли не самые в нем интересные набоковские комментарии. Форма эта повторялась теперь в пародийном плане и на новом, куда более сложном, уровне»[13]. В свою очередь, к Комментарию можно отнести высказывание по поводу набоковского романа «Бледный огонь» Мери Маккарти, которая полагает, что «это шкатулка с сюрпризами, ювелирное изделие Фаберже, механическая игрушка, шахматная задача, адская машина, западня для критиков, игра в кошки-мышки и набор для любителя самоделок»[14]. Обратимся к самому Набокову за ответом на вопрос: что побудило уже признанного писателя в ущерб своему собственному творчеству приступить к этому колоссальному труду? По этому поводу он пишет в своем Предисловии: «Написание книги, которую читатель сейчас держит в руках, было вызвано настоятельной необходимостью, возникшей около 1950 г., когда я вел занятия по русской литературе в Корнельском университете в городе Итаке штата Нью-Йорк, а также по причине отсутствия адекватного перевода „Евгения Онегина“ на английский; книга эта становилась все объемнее — в часы досуга, с многочисленными перерывами, вызванными требованиями других, более сложных задач, — в течение восьми лет (один год я получал финансовую поддержку от фонда Гугенхайма)». Сохранились воспоминания Ханны Грин, одной из упомянутых студенток Набокова по женскому колледжу в Уэлсли, из которых явствует, что проблемы с переводом «Евгения Онегина» возникли у него уже тогда: «Он говорил нам, что произносит „Евгений Онегин“ скрупулезно по правилам английского языка как „Юджин Уан Джин“ (что означает „Юджин, один стакан джина“). Он медленно и тщательно анализировал перевод „Юджина Уан Джина“, помещенный в нашей хрестоматии, и поправлял переводчика, давая нам верный перевод некоторых строчек. Мы записывали эти строчки в книге карандашом. Так он велел нам. Он говорил, что из всех русских писателей Пушкин больше всего теряет в переводе. Он говорил о „звонкой музыке“ пушкинских стихов, о чудесном их ритме, о том, что „самые старые, затертые эпитеты снова обретают свежесть в стихах Пушкина“, которые „бьют ключом и сверкают в темноте“. Он говорил о великолепном развитии сюжета в „Евгении Онегине“, которого Пушкин писал в течение десяти лет, о ретроспективной и интроспективной хаотичности этого сюжета. И он читал нам вслух сцену дуэли, на которой Онегин смертельно ранил Ленского. По словам Набокова, в этой сцене Пушкин предсказал собственную смерть»[15]. Отголосок «онегинских» лекций Набокова явственно звучит в его Комментарии. Так живо представляешь себе Набокова, который чертит для студентов мелом на грифельной доске схему дуэли Онегина и Ленского, столь подробно проработанную вербально в соответствующем месте Комментария. Подобная схема приводится в письме Набокова (периода работы над «Онегиным») американскому другу профессору Эдмунду Уилсону от 4 января 1949 г.: «Ты допустил ужасную ошибку при разборе дуэли между Онегиным и Ленским. Интересно, с чего ты взял, что они сходились пятясь, затем поворачивались друг к другу лицом и стреляли, то есть вели себя как герои популярных фильмов или комиксов? Такого рода поединка в пушкинской России не существовало. Дуэль, описанная в „Онегине“, является классической duel a volonte [дуэль по доброй воле, фр.] в точном соответствии с французским Кодексом чести и происходит следующим образом. Будем исходить из того, что один человек „вызвал“ (а не „призвал“, как иногда неправильно выражаются) другого для выяснения отношений на „встречу“ (английский термин, аналогичный французскому rencontre) — другими словами, картель (в Англии и Виргинии он назывался „вызов“ или „послание“) был отправлен и принят и все предварительные формальности выполнены. Секунданты отмеряют положенное число шагов. Так, перед дуэлью Онегина с Ленским было отмерено тридцать два шага. Сколько-то шагов требуется на то, чтобы дуэлянты могли сойтись и после этого их разделяло бы расстояние, скажем, в десять шагов (la barrier, своего рода ничейная земля, вступить на которую ни один не имеет права).  Участники занимают исходные позиции в крайних точках О и Л, стоя, естественно, друг к другу лицом и опустив дула пистолетов. По сигналу они начинают сходиться и могут при желании выстрелить в любой момент. Онегин стал поднимать пистолет после того, как оба сделали по четыре шага. Еще через пять шагов прогремел выстрел, которым был убит Ленский. Если бы Онегин промахнулся, Ленский мог бы заставить его подойти к барьеру (Б1), а сам бы не спеша, тщательно прицелился. Это была одна из причин, по которой серьезные дуэлянты, включая Пушкина, предпочитали, чтобы соперник выстрелил первым. Если после обмена выстрелами противники продолжали жаждать крови, пистолеты могли быть перезаряжены (или подавались новые), и все повторялось сначала. Этот вид дуэли, с вариациями, был распространен во Франции, России, Англии и на юге Соединенных Штатов между 1800 и 1840 годами»[16]. В том же письме Набоков пишет по поводу сопоставления Уилсоном в эссе «Памяти Пушкина» («In Honor of Pushkin») XI–XIII строф четвертой главы «Онегина» с первой строфой «Кануна Св. Агнессы» («The Eve of St. Agness») Джона Китса: «Твоя ссылка на Китса в связи с „Онегиным“ замечательна своей точностью; ты можешь гордиться: в своих лекционных заметках о Пушкине я цитирую этот же отрывок из „Кануна Святой Агнессы“»[17]. Позднее Набоков процитировал этот уилсоновский прозаический перевод в Комментарии к «Евгению Онегину». Текст лекционного курса или заметок к нему до настоящего времени не опубликован, но несомненно, что в них постепенно накапливался материал к Комментарию, о чем свидетельствует, в частности, процитированное письмо. В письмах Уилсону постоянно встречаются упоминания о работе над Комментарием к пушкинскому роману. Благодаря поддержке Уилсона Набоков для занятий «Евгением Онегиным» получил стипендию фонда Гугенхайма, которая должна была отчасти освободить писателя от чтения лекций. «„Е. О.“ не отнимет у меня слишком много времени, — писал Уилсону Набоков, благодаря его за хлопоты о стипендии, — и я мог бы безболезненно сочетать эту работу с другими удовольствиями. Но я сыт преподаваньем. Я сыт преподаваньем. Я сыт преподаваньем»[18]. Вскоре после выхода набоковского труда появилась рецензия на него Э. Уилсона в «York Review of Books» с негативными и порою даже резкими оценками — прежде всего перевода. Самому Комментарию, составляющему львиную долю всего объема, была посвящена только одна, хотя и похвальная фраза, но при этом Уилсон позволил себе усомниться в обоснованности указаний на те французские и английские источники, которыми, по мнению Набокова, пользовался Пушкин. Именно этими указаниями как важнейшей составной частью Комментария его автор дорожил в первую очередь. Эта рецензия окончательно расстроила и без того уже натянутые взаимоотношения Набокова и Уилсона. Обиднее всего было для писателя то, что незадолго до появления этой рецензии Уилсон посетил его в Швейцарии, но ни слова не сказал о том, что рецензия вот-вот будет напечатана. Вослед Уилсону в спор по поводу набоковского «Онегина» вступили другие критики, которые также, не смея судить Комментарий, набросились на перевод. От знаменитого писателя и поэта все ожидали стихотворного перевода, а не подстрочника, который якобы мог выполнить любой ремесленник. Никому не было дела до тех идей в отношении перевода, которые в «Онегине» реализовал Набоков. В интервью, данном Альфреду Аппелю, Набоков защищает свою позицию: «Говорят, есть на Малайях такая птичка из семейства дроздовых, которая только тогда поет, когда ее невообразимым образом терзает во время ежегодного Праздника цветов специально обученный этому мальчик. Потом еще Казанова предавался любви с уличной девкой, глядя в окно на неописуемые предсмертные мучения Дамьена. Вот какие меня посещают видения, когда я читаю „поэтические“ переводы русских лириков, отданные на заклание кое-кому из моих знаменитых современников. Замученный автор и обманутый читатель — таков неминуемый результат перевода, претендующего на художественность. Единственная цель и оправдание перевода — возможно более точная передача информации, достичь же этого можно только в подстрочнике, снабженном примечаниями»[19]. Чуковский по поводу статьи Уилсона отозвался в письме к своей загадочной корреспондентке Соне Г., оказавшейся другом Набокова Романом Николаевичем Гринбергом: «Эдм. Уилсон написал очень талантливо, очень тонко об „Онегине“ Вл. Вл-ча, как жаль, что при этом он, Уилсон, так плохо знает русский язык и так слаб по части пушкиноведения. Вл. Вл. его сотрет в порошок»[20]. Это замечание Чуковского отнюдь не случайно, ибо Набоков в своем Комментарии самым беспощадным образом набрасывается на всех своих предшественников по переводу и комментарию «Онегина». Особенно досталось профессору Чижевскому, который занял в Гарвардском университете то место, на которое с полным основанием рассчитывал сам Набоков. Чижевский, «плоховатый работник» (по мягкому замечанию К. Чуковского), выпустил в 1953 г., в разгар работы Набокова над «Онегиным», свой комментарий к пушкинскому роману. «Ни один ястреб не терзал свою жертву с такой кровожадной жестокостью, с какой Вл. Набоков терзает этого злополучного автора», — пишет Чуковский[21]. Неприятием всякого рода пошлости, особенно по отношению к Пушкину, можно объяснить те категорические суждения в адрес своих коллег, которыми изобилует набоковский Комментарий. «Говорят, что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина». Это жесткое, но по-набоковски точное сравнение восходит к вставному очерку из последнего его русскоязычного романа «Дар», где порожденный фантазией писателя мнимый автор этого очерка А. Н. Сухощеков рассказывает о происшествии с неким господином Ч., много лет жившим вне России и попавшим по приезде в Петербург на представление «Отелло». Когда, указывая на смуглого старика в ложе напротив, приезжему доверительно шепчут: «Да ведь это Пушкин», он поддается мистификации. Театральное действо о ревнивом венецианском мавре, знакомый образ поэта с африканскими чертами и смуглый незнакомец сливаются в единое целое — и неожиданно сам рассказчик оказывается во власти пленительной иллюзии: «Что если это впрямь Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения». В связи с дуэльной темой можно отметить один сквозной мотив в творчестве Набокова, в том числе и комментаторском, обозначенный для него тем, что «ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца», мотив, разрешенный как в плане автобиографическом, в связи с отцом, Владимиром Дмитриевичем Набоковым, так и в чисто художественном, хотя границы взаимных отражений точно обозначить нельзя — они размыты до той степени, что читатель с трудом отделяет реального отца писателя от вымышленного отца героя романа «Дар». В «Других берегах» Набоков описывает свое состояние, когда, узнав о предстоящей дуэли отца, он в оцепенении едет домой, переживая «все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику», он вспоминает дуэли Грибоедова, Лермонтова, но прежде всего Пушкина и даже Онегина с Ленским, «Пистолет Пушкина падал дулом в снег. <…> Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарную картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова». Этот художнический пассаж несколько раз варьируется Набоковым, в том числе в комментариях к «Евгению Онегину». Выпады против Репина выражают отношение Набокова к проблеме увековечения памяти поэта, к трактовке его наследия, в которой должна быть правда искусства, а не правдоподобие. Трагическая смерть отца, погибшего от пистолетного выстрела не на дуэли, ассоциируется для сына со смертью Пушкина. Да и вся жизнь отца воспринимается Набоковым как уподобление жизни Пушкина, выше всех «громких прав» поставившего понятие чести и свободы личности. И в романе «Дар» у его героя, поэта Федора Константиновича Годунова-Чердынцева (сама фамилия которого, кажется, выскочила из пушкинских текстов), Пушкин, его жизнь и смерть, ассоциируется с отцом: «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. <…> Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать». Годунов-Чердынцев хорошо помнил, как и его создатель, что «няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, — из-за Гатчины, с Суйды: это было в часе езды от их мест — и она тоже говорила „эдак певком“». Свою собственную жизнь писатель и комментатор Набоков также соизмеряет с биографией Пушкина. Он подчеркивает, что родился спустя ровно сто лет после Пушкина, в 1899 г., что няня его из тех же краев, что и няня Пушкина. Комментируя строфы первой главы относительно воспитания Онегина, Набоков сообщает, что в детстве он, как Онегин, жил в Петербурге, что у него, как у Онегина, был гувернер, который его также водил в Летний сад на прогулку. Эти параллели дороги писателю, хотя могут показаться неуместными в жанре комментария. Именно эти частные подробности отметил Чуковский в статье «Онегин на чужбине», говоря о том, «что в своих комментариях к Пушкину Набоков видит комментарии к себе самому, что для него это род автобиографии, литературного автопортрета…». Чуковский цитирует еще один автобиографический или генеалогический пассаж Набокова по поводу известного упоминания в романе адмирала А. С. Шишкова: «Адмирал Александр Семенович Шишков… президент Академии наук и двоюродный брат моей прабабушки» — и замечает в связи с этим: «Если бы какой-нибудь другой комментатор поэзии Пушкина в своем научном примечании к „Евгению Онегину“ позволил себе сообщить, какая была у него, у комментатора, бабушка, это вплетение своей собственной биографии в биографию Пушкина показалось бы чудовищной литературной бестактностью. Но для Набокова, который видит в комментариях к „Евгению Онегину“ одно из средств самовыражения, самораскрытия и стремится запечатлеть в них свое „я“, свою личность с той же отчетливостью, с какой он запечатлевает ее в своих стихах и романах, совершенно естественно рассказывать здесь, на страницах, посвященных „Онегину“, что у него, у Набокова, была бабушка, баронесса фон Корф, и дядюшка Василий Рукавишников, после смерти которого он, Набоков, получил в наследство имение Рождествено, что имение это примыкает к другим, тоже очень живописным имениям, принадлежавшим его родителям и близкой родне». Рассказывается в комментариях, что также не прошло мимо внимания Чуковского, что в Батове, одном из этих имений, юный Набоков «в шутку дрался на дуэли с одним из своих кузенов»[22]. Этот поворот темы дуэли также служит отголоском пушкинских дуэльных ситуаций. Проявленный в комментариях к роману интерес к собственным предкам сродни пушкинскому интересу к истории своего рода. Набоков вполне мог бы подписаться под известными словами Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оных есть постыдное малодушие». Интересно отметить, что осознание этого чувства пришло к Набокову под влиянием погружения в Пушкина, тогда, когда он работал над Комментарием к «Евгению Онегину». Именно параллельно с этим трудом пишет и издает Набоков свои автобиографические повествования «Conclusive Evidence» («Убедительные доказательства», 1951), «Другие берега» (1954) и, наконец, после выхода Комментария, «Speak, Memory!» («Память, говори!», 1966) Не сословный снобизм, но чувство гордости за историю своего рода, определенные художественные установки двигали Набоковым, когда он вплетал их в свои создания, следуя пушкинским принципам. На уровне сопоставления родовых интересов обоих писателей, сопоставления приемов и методов их отражения в творчестве в наибольшей мере обнаруживается их литературное родство или, точнее, преемственность. Подобно тому как Пушкин вкрапляет в текст романа биографические отступления, Набоков включает их в текст своего Комментария к нему. Помимо биографических вкраплений набоковский Комментарий, как и роман Пушкина, отличает обилие отступлений на различные темы. Одно из таких отступлений уже не вмещается в основной текст и выделяется в приложение «Абрам Ганнибал», появившееся первоначально в виде отдельной статьи, напечатанной в июле 1962 г. в журнале «Encounter» («Полемика»)[23]. Фактически это разросшийся комментарий к L строфе первой главы романа, а точнее всего, к одному стиху — «Под небом Африки моей» и примечанию к нему самого Пушкина в первом издании главы. Скрупулезно Набоков-пушкинист исследует проблемы, связанные с биографией экзотического прадеда Пушкина, его исторической родиной — прародиной поэта. Решение частной комментаторской задачи трансформировалось в самостоятельный научный поиск, необходимым условием которого для Набокова явился отказ от груза заключений своих предшественников, сколь бы авторитетными они ни казались. Одно из самых интересных наблюдений Набокова заключается в том, что Пушкин не писал об абиссинском происхождении своего предка. Иногда причиной этого, по мнению Набокова, было то, что при упоминании Абиссинии могла возникнуть нежелательная ассоциация с популярным романом английского писателя С. Джонсона «История Расселаса, принца абиссинского» (1759), переведенным на русский язык в 1795 г. Действительно, Пушкину вполне хватало истории с «негритянским принцем» из булгаринского пасквиля 1830 г. Набоков намекает в своей работе на то, что сама «Немецкая биография» Ганнибала, которой пользовался Пушкин, имела в качестве своего литературного источника «Расселаса» Джонсона. Зять Ганнибала и его биограф А. К. Роткирх имел возможность воспользоваться немецким переводом «Расселаса», сделанным Фридрихом Шиллером и изданным в 1785 г. Заметим, что подлинник «Немецкой биографии» написан на бумаге 1786 г. Знакомство Пушкина с «Расселасом» для Набокова несомненно: в библиотеке Пушкина имелось английское издание романа 1822 г. Таким образом, неслучайно, разобрав всевозможные версии происхождения Ганнибала, Набоков делает «ход конем»: пишет, что «современник доктора Джонсона, прадед Пушкина, родился практически в долине „Расселаса“, у подножия совмещенного памятника эфиопской истории и французской нравоучительной литературы XVIII в.», что Абрам Ганнибал приходился внуком «Расселасу доктора Джонсона». «Мечтаниями» называет Набоков эту свою литературно-этнографическую гипотезу, которая, впрочем, имеет такое же право на существование, как и те, которые родились в лоне «семейственных преданий» Ганнибалов-Пушкиных. Хочется остановиться еще на одном моменте этого Комментария, касающемся основного его вопроса — о родине Ганнибала. В результате подробного анализа эфиопского происхождения Абрама Петровича Ганнибала Набоков парадоксально заключает свое подробное исследование словами, которые, как оказалось, явились провидческими: «Было бы пустой тратой времени гадать, не родился ли Абрам вообще не в Абиссинии; не поймали ли его работорговцы совершенно в другом месте — например в Лагоне (области Экваториальной Африки, южнее озера Чад, населенной неграми-мусульманами)…» Этот пассаж привлек внимание современного исследователя родом из Африки Дьедонне Гнамманку, который убедительно доказал, что именно город Лагон (на территории современного Камеруна) на одноименной реке, южнее озера Чад, и есть родина прадеда Пушкина[24]. Это, может быть, самый яркий, но отнюдь не единственный пример того, как набоковский Комментарий дает импульс дальнейшему исследованию. Данное оригинальное исследование вопроса, который так занимал самого Пушкина, посвящено прежде всего генетическому коду, вписанному самой природой в Пушкина. Строки Пушкина из комментируемой строфы («Под небом Африки моей, // Вздыхать о сумрачной России») Набоков перефразирует в «Других берегах», выговаривая себе право «в горах Америки моей вздыхать о северной России». Так через пушкинские стихи о неведомой прародине Набоков выражает свою тоску об утраченном отечестве. «Призрак невозвратимых дней», говоря словами Пушкина, будет преследовать Набокова всю жизнь. Эпиграф первого его романа «Машенька» восходит к XLVII строфе той же первой главы «Евгения Онегина»: «Воспомня прежних лет романы…». Другого рода отступление было нами опубликовано в посвященном творчеству Набокова номере журнала «Звезда» — «Комментарий к XXXIII строфе первой главы»: «Я помню море пред грозою…»[25]. Как бы следуя пушкинской манере отступлений в романе, Набоков обращает внимание на мотив, выделенный и у Пушкина, — мотив «утаенной любви» или, как определил его Набоков, «поиск реальной женщины, к чьей ножке подошел бы этот хрустальный башмачок — XXXIII строфа». На роль этой сказочной Золушки, если вспомнить труды нескольких поколений пушкинистов, претенденток более чем достаточно. Декларируя, что поиск прототипов дело безнадежное, Набоков тем не менее погружается в это безбрежное море, приведя читателя в конце концов к выводу, что одной лишь претендентки на этот «башмачок» не существует, что их по меньшей мере две, если даже не четыре. Казалось бы, чего проще сразу сделать тот вывод, который и завершил в итоге это отступление, но тогда Набоков не был бы самим собою, тем мастером, которого мы знаем по другим его созданиям, а Комментарий утратил бы свою прелесть, выпал бы из набоковского ряда. В том-то и дело, что автору мил сам процесс поиска, приведение аргументов и контраргументов, сбор доказательств и их опровержение. Если круг реальных претенденток у Набокова относительно узок (он вполне мог бы быть расширен за счет множества гипотез), то литературное поле, в котором мог вдоволь нагуляться Пушкин, представляется достаточно обширным и хорошо обработанным. Еще во втором столетии нашей эры, уточняет комментатор, его начал обрабатывать Люций Апулей, трудились на нем Лафонтен и Бен Джонсон, Томас Мур и Байрон, Ламартин и Гюго, наконец, из русских авторов — Ипполит Богданович. Такая цепочка предшественников Пушкина может смутить кого угодно из ревнителей самобытности поэта, но только не Набокова. Он убежден, что нисколько не умаляет оригинальности, а главное, достоинств пушкинской поэзии тем, что с последовательным упорством (по мнению оппонентов Набокова, достойным лучшего применения) изыскивает всевозможные источники тех или иных пушкинских тем, мотивов, образов, пассажей и даже литературных оборотов. На необработанном, неуготовленном поле взойти могут разве что сорняки, а никак не первоклассные плоды, каковыми Набоков почитает пушкинские творения. Знаменательно и то, что в этом фрагменте его Комментария выразилась общая тенденция Набокова — принципиальный отказ от поиска реальных прототипов лирических героев, что нашло поддержку в позиции ведущих отечественных пушкинистов, хотя и они, подобно Набокову, порою пытались уловить тени, отраженные некогда в зеркале пушкинского гения. Удивительна способность Набокова прозреть то, что ему в силу обстоятельств было недоступно. В свое время недостаток в отечественном пушкиноведении комментаторских работ по «Евгению Онегину» был одной из причин того, что Набоков взялся за его исследование. Так, весьма существенным стимулом к работе над пушкинским романом было желание Набокова перекрыть такой вульгарно-социологический комментарий к нему, каким был единственный труд этого рода до набоковского Комментария — «„Евгений Онегин“. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы» Николая Леонтьевича Бродского, впервые опубликованный в 1932 г. и выдержавший множество переизданий. Набоков пользовался третьим изданием 1950 г. Никому из переводчиков и комментаторов «Евгения Онегина» так не досталось от Набокова, как Бродскому. Уничижительные эпитеты и определения в его адрес рассеяны по всему Комментарию: «идиотический Бродский», «советский лизоблюд» и т. д. Набоков, чье «политическое кредо, — по его собственным словам, — было твердо, как гранит», конечно, не мог иначе как с отвращением принять комментарий, в предисловии которого сказано: «Великая Октябрьская социалистическая революция до основания смела тот социально-политический порядок, в котором задыхался национальный гений и который погубил поэта вольности, врага „барства дикого“ и царизма, и вызвала к творческой жизни подлинного хозяина страны — народ, на долю которого при жизни поэта, по его словам, выпала „крепостная нищета“». И далее: «Советский читатель в романе Пушкина — этой „энциклопедии русской жизни“ первых десятилетий XIX века — встречает характерные подробности чуждого ему быта…» и т. д. Один из современных исследователей Набокова, постигавший «Онегина» еще по Бродскому, Борис Носик пишет: «Мой сверстник усмехнется, прочитав у Набокова язвительные строки о знаменитых комментариях Бродского и вспомнив наши счастливые школьные годы, когда Бродский был нарасхват среди школяров, а пример с „боливаром“ кочевал из одного школьного сочинения в другое. Бродский открыл, что не случайно Онегин водрузил себе на голову „широкий боливар“: Симон-то Боливар был как-никак борцом за независимость Южной Америки, а стало быть… Набоков уподобил это рассужденью о том, что американки носят платок „бабушка“ из вящей симпатии к СССР. Вообще любитель комментариев может „поймать кайф“, раскрыв наугад любой из трех томов набоковских комментариев»[26]. Первым из отечественных пушкинистов, кто откликнулся на набоковский Комментарий, сделав ссылки на него в своих работах как само собою разумеющееся, еще до снятия с имени Набокова запрета, был академик М. П. Алексеев. В своей статье «Эпиграф из Э. Берка в „Евгении Онегине“» (1977) он отметил роль Набокова в установлении источника этого первоначального эпиграфа к первой главе романа: «В. Набоков, в комментарии к своему английскому переводу уделивший несколько интересных страниц эпиграфам к пушкинскому роману, в том числе и опущенным (см. раздел „Dropped epigraphs“ во втором томе комментария), коснулся здесь также и интересующего нас эпиграфа из Берка. Отметив, что в библиотеке Пушкина сохранился знаменитый трактат Берка „Размышления о революции во Франции“ (1790) в анонимном французском переводе 1823 г., В. Набоков предупредил, что в этой книге напрасно было бы искать слова, превращенные Пушкиным в эпиграф, и что источник этой цитаты следует искать в другом сочинении Берка „Мысли и подробности о скудости“»[27]. Прежде чем написать эти строки, М. П. Алексеев отметил приоритет в установлении этого источника Ю. Семенова, который до выхода в свет набоковского Комментария написал об этом в 1960 г.[28]. Однако Набоков, к 1960 г уже завершивший свой труд, несомненно независимо от Ю. Семенова, обнаружил источник этого эпиграфа. М. П. Алексеев тут же высказал свое согласие с мнением Набокова, что Пушкин, не обладавший достаточным знанием английского языка, взял слова Берка из какой-либо книги цитат: «Такое предположение правдоподобно». М. П. Алексеев отмечает также приоритет Набокова в правильном толковании эпиграфа из Берка, должного служить, по расчетам Пушкина, своего рода предупреждением для читателей, «как им следует воспринимать взаимоотношения между „образом автора“ в романе и его главным героем»[29]. В связи со спором по поводу толкования выражения «Александрийский столп» М. П. Алексеев в своей знаменитой работе «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг…“» (1967) также вспоминает Набокова: «Так, в 1945 г. ныне покойный американский славист Семуэл Кросс, рецензируя новый перевод пушкинского „Памятника“ на английский язык (В. Набокова), отметил, что в стихах: Tsar Alexander's column it exceeds содержится ошибка, поскольку „Александрийский столп“ значит „of Alexandria“ и не имеет отношения к Александру I и колонне на Дворцовой площади»[30]. Солидаризируясь с мнением Набокова, М. П. Алексеев, однако, не отметил, что Набоков не оставил, верный себе, незамеченным этот выпад Кросса и ответил на него в Комментарии к «Евгению Онегину»: «Александрийский столп — это не Фарос в Александрии (огромный маяк из белого мрамора, который, по дошедшим до нас описаниям, имел высоту четыреста футов и стоял на восточной оконечности острова Фарос в Северной Африке), как мог бы предположить наивный читатель; и не колонна Помпея девяноста восьми футов высотой, построенная на самой высокой точке Александрии (хотя этот прекрасный столп из полированного гранита имеет некоторое сходство с колонной царя Александра). „Александрийский столп“, ныне именуемый „Александровской колонной“, был воздвигнут Николаем I на Дворцовой площади в Петербурге в ознаменование победы Александра I над Наполеоном». Неудивительно, что М. П. Алексеев не заметил этой реакции Набокова на рецензию Кросса, так как она составляет лишь небольшую часть развернутого комментария по поводу «Памятника», включившего в себя полностью даже текст его перевода на английский язык самого стихотворения Пушкина. Это еще одно из развернутых отступлений Набокова в его Комментарии к «Евгению Онегину». В процитированном отрывке обнаруживается характерное для Набокова стремление разгромить своих оппонентов, а также внимание к деталям, выразившееся в данном случае в приведении точных размеров упоминаемых памятников: далее в том же тексте Набоков приводит переведенную им в футы высоту Александровской колонны. По мнению Набокова, высказанному им в самом начале Предисловия, пушкинский роман — «это прежде всего явление стиля, и с высоты именно этого цветущего края я окидываю взором описанные в нем просторы деревенской Аркадии, змеиную переливчатость заимствованных ручьев, мельчайшие рои снежинок, заключенные в шарообразном кристалле, и пестрые литературные пародии на разных уровнях, сливающиеся в тающем пространстве». В своей работе Набоков использовал все, что оказалось ему доступным в американских библиотеках, а это практически исчерпывало то, что было сделано к тому времени в отечественном и мировом пушкиноведении. Сделано было очень много, тем не менее Набоков делает множество открытий, уточнений, прежде всего в связи с источниками тех или иных пушкинских мыслей, образов, цитат и реминисценций. Стремление Набокова найти, объяснить то, что не удалось сделать никому до него, принесло множество замечательных плодов. Что, казалось бы, нового можно было добавить к комментарию по поводу истории Лицея и происхождения его названия, столько об этом уже было написано. Но, несмотря ни на что, даже снисходительно не поминая само собою подразумевающегося предместья Афин — Ликея, где некогда Аристотель обучал юношество, предназначенное к государственному служению, Набоков указывает на несомненно более близкого предшественника пушкинского Лицея; «Название „лицей“ происходит от парижского Lycee. В 1781 г. Жан Франсуа Пилатр де Розье (р. 1756) организовал в Париже учебное заведение, названное „Музей“ („Musee“), где преподавались естественные науки. Затем, после гибели Розье в катастрофе на воздушном шаре, в 1785 г., „Музей“ был реорганизован и получил название „Лицей“, куда и пригласили Жана Франсуа де Лагарпа преподавать всемирную литературу. Он читал этот курс в течение нескольких лет, а затем издал свой знаменитый учебник (1799–1805) „Лицей, или Курс старой и новой литературы“, которым пользовались в Александровском Лицее через восемь лет после смерти автора». В свое время один из историков Лицея, Д. Кобеко, объясняя слово «лицей», поминает этот учебник, а также «четыре тощие книжки» журнала И. И. Мартынова «Лицей», «наполненные преимущественно извлечениями из сочинений Лагарпа», но о существовании одноименного учебного заведения ни Кобеко, ни кто-либо другой из авторов целого ряда трудов по истории Лицея не упоминают. Интересно и то, как чудесный мастер разгадывать загадки (искусство немаловажное при комментаторской работе), Набоков определяет истинное значение лицейского прозвища Пушкина «Француз», пользуясь в качестве ключа пояснением поэта к нему — «смесь обезьяны с тигром»: «Я обнаружил, что Вольтер в „Кандиде“ (гл. 22) характеризует Францию как „се pays ou des singes agacent des tigres“ („страну, где обезьяны дразнят тигров“), а в письме к мадам дю Деффан (21 ноября 1766 г.) использует ту же метафору, разделяя всех французов на передразнивающих обезьян и свирепых тигров». В дополнение Набоков указывает и на то, что даже галлофоб адмирал Шишков использовал эту метафору в своей прокламации народу об отступлении Наполеона из Москвы. Скрупулезность Набокова-комментатора способна иногда завести его в тупик, чего он как истинный исследователь вовсе не стесняется, задаваясь вопросом и оставляя возможность ответа идущим вослед ему. Так, говоря о лицейском профессоре де Будри, брате Жана Поля Марата, Набоков «уверен, что этим братом, известным в России, куда он эмигрировал в 1780-х под именем „де Будри“ (по названию города в Швейцарии), был Анри Мара (р. 1745)», а не Давид, который был слеп на один глаз, чего никто не упоминает. Экскурс в генеалогию братьев Набоков заканчивает, впрочем, словами: «Вся эта проблема, похоже, требует дополнительного изучения». Одна из самых интересных гипотез Набокова касается предполагаемой дуэли двух поэтов — Пушкина и Рылеева, намек на которую содержится в письме первого А. А. Бестужеву от 24 марта 1825 г.: «Жалею очень, что его не застрелил, когда имел случай — да чорт его знал». По этому поводу Набоков пишет: «Моя гипотеза состоит в том, что приблизительно 1 мая 1820 г. Рылеев в своем антиправительственном угаре пересказывал слух о порке как о свершившемся факте (к примеру, так: „Власти нынче секут наших лучших поэтов!“) и что Пушкин вызвал его на дуэль, что секундантами были Дельвиг и Павел Яковлев и что дуэль произошла между 6 и 9 мая в окрестностях Петербурга, возможно, в имении матери Рылеева Батове». Эта набоковская гипотеза имеет право на существование хотя бы потому, что она покоится как минимум на трех основаниях: первое — процитированное письмо Пушкина; второе — дневниковая запись точного во всем поэта от 9 мая 1821 г.: «Вот уже ровно год (курсив мой. — В.С.), как я оставил Петербург» (хотя общеизвестно, что Пушкин выехал из Петербурга 6 мая 1820 г.); наконец, два друга, провожавшие поэта, вполне могли выступить в роли секундантов. Не исключено, что Пушкин действительно со своими друзьями заехал в Батово с намерением получить удовлетворение, но даже если это так, то все закончилось примирением, и только 9 мая Пушкин продолжил путь. Набоков пишет и о живучей легенде о том, что в одном из уголков батовского парка происходила дуэль. Косвенно подтверждает набоковскую версию и семейное предание рода Черновых, соседей Рылеевых по имению, о том, что в Батове состоялась дуэль Пушкина с Рылеевым[31]. Набоков, излагая свою версию, не преминул поведать читателю о том, что Батово позднее принадлежало его деду с бабушкой, а также поделился своими воспоминаниями об этой усадьбе и о своей потешной дуэли на ее главной аллее с кузеном Юрием Раушем фон Траубенбергом. Мимо внимания Набокова прошел связанный как раз с этим его кузеном занимательный генеалогический пассаж, который бы не мог его не заинтересовать и, скорее всего, нашел бы место в Комментарии. Дело в том, что внучка «Арапа Петра Великого» Вера Адамовна Роткирх, дочь автора раскритикованной Набоковым «Немецкой биографии» Ганнибала, была первой женой барона Александра Ивановича Траубенберга, а его сын от второго брака генерал Евгений Александрович Рауш фон Траубенберг (1855–1923) женился на Нине Дмитриевне Набоковой, родной тетке писателя. Их сын, любимый из кузенов Набокова Юрик — Георгий Евгеньевич Рауш фон Траубенберг, доводился двоюродным братом потомкам знаменитого крестника Петра I, а также прямым потомком генерала Михаила Михайловича Траубенберга, гибель которого во время «яицкого замешательства» помянул Пушкин в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Набоков постоянно сетует на свою невозможность получить необходимые ему книги и фотокопии рукописей Пушкина из советской России. Приведя пример того, что даже из Турции подобного рода материалы доставлялись ему, хотя и шли около двух месяцев, Набоков восклицает: «Но воображение меркнет и немеет язык, когда думаешь, какие человек должен иметь заслуги перед советским режимом и через какие бюрократические абракадабры ему нужно пробраться, чтобы получить разрешение — о, не сфотографировать, а лишь посмотреть собрание автографов Пушкина в Публичной библиотеке в Москве или в ленинградском Институте литературы. <…> Ручаюсь за предельную точность моего перевода EO, основанного на твердо установленных текстах, но о полноте комментариев, увы, не может быть и речи». Несмотря на абсолютную недоступность для Набокова автографов Пушкина, которые все практически сосредоточены в России, ему, как это ни покажется парадоксальным, удалось правильно прочитать несколько трудных мест в рукописях, исправить прежние прочтения или предложить свою гипотезу чтения спорных мест. Набоков собрал и проанализировал все воспроизведенные в различных изданиях рукописи Пушкина. К примеру, он сумел правильно прочесть в строфах второй главы романа, посвященных карточной игре, но не вошедших в окончательный текст, латинские карточные термины. Последние стихи одного из вариантов XVII строфы читались так: На днях попробую, друзья, Набоковское прочтение «sept et va» (буквально — «семь и ставка») исходит вовсе не из того, что ему удалось прочесть в копии зачеркнутые слова, которые не смогли разобрать те, кто имел доступ к оригиналу, а из того, что он пошел другим путем — разобрался в принципах игры в фараон, последовательности в системе ставок, в результате чего дал единственно возможное прочтение. После того, как удалось установить термин теоретически, справедливость вывода нашла себе подтверждение в автографе Точно так же Набоков дал правильное прочтение другого карточного термина из белового варианта: вместо бессмысленного, по его выражению, «quinze elle va» («пятнадцать она идет») он предложил — «quinze et le va» («пятнадцать плюс ставка»). Вероятно, следует принять во внимание и прочтение опущенного слова, обозначенного одной буквой «V», в тексте чернового письма Александру I (осень 1825 г.), который привлекается к комментарию в главе четвертой. Вместо традиционного, но не вполне психологически обоснованного «Votre Majeste» («Ваше Величество»), более логичное — «Милорадович». Другого рода текстологическая работа Набокова связана с зашифрованными строфами «десятой главы», обойти которую писатель никак не мог, исходя из свойственного ему интереса ко всякого рода шифрам, интереса, определившего весьма существенный компонент его поэтики. Представляется, что подключение Набокова к дешифровке знаменитых строф дало положительный результат. Еще в 1957 г. в «Заметках переводчика» он написал: «Тщательное изучение фотостатов привело меня к новым выводам насчет расположения строк в зашифрованных Пушкиным (поспешно, кое-как, и несомненно по памяти — что можно доказать) фрагментах главы десятой, которую он читал друзьям наизусть, начиная с декабря 1830 г.» Утверждение, что Пушкин шифровал строфы по памяти, Набоков обосновывает уже в тексте комментария, приводя доводы психологического характера. Помимо этого, дешифруя пушкинскую криптограмму, как Набоков называет рукопись, он указывает на существование не шестнадцати, а семнадцати зашифрованных строф, так что известная незашифрованная строфа «Сначала эти заговоры…» занимает, по его мнению, восемнадцатое место. Кроме этого, Набоков в стихе «Кинжал Л? тень Б?» в последнем случае предлагает чтение «Бертон»; «Это генерал Бертон (Jean Baptiste Berton, 1769–1822), нечто вроде французского декабриста, героически и легкомысленно восставший против Бурбонов и взошедший на плаху с громовым возгласом „Да здравствует Франция, да здравствует свобода!“». Одним из аргументов Набокова в пользу этой версии является то, что сам Пушкин в параллельно написанной в 1830 г. заметке о выходе в свет поддельных записок палача Шарля Сансона поставил рядом имена Лувеля (это имя давно признано занимающим место в том же стихе под литерой «Л») и Бертона. Самым же интересным оказывается предложение Набокова считать четыре стиха второго столбца левой страницы пушкинского зашифрованного текста не девятыми стихами, как до настоящего времени принято, а пятыми, что безусловно логичнее рядом с первыми четырьмя стихами приведенных в нем строф. Доводы Набокова столь убедительны, что их следовало бы признать, внеся соответствующие поправки в публикацию фрагментов «десятой главы». Не случайно на полях экземпляра набоковского Комментария, принадлежащего К. И. Чуковскому, по словам его внучки, сохранились многочисленные пометки: «ново для меня», «ново». Теперь нам стал доступен Набоков, рухнула, говоря его словами, «идиотская вещественность изоляторов», мы открываем в нем не только художника, но и ученого, заставляющего нас по-новому взглянуть на Пушкина и его роман. В целом, если говорить о набоковском Комментарии, примечательными оказываются не только те открытия и наблюдения, которые явились плодом длительных и кропотливых научных изысканий, но и те, которые не мог сделать никакой другой исследователь, кроме Набокова, чей писательский дар позволил ему проникнуть в области, недоступные критику. Замолчанный и оскорбленный у себя на родине, Набоков подчеркнуто адресует свой Комментарий русского романа иностранцу, зная, конечно, что рано или поздно его тысячестостраничный труд, подобный «Тысяче и одной ночи», откроется России: «Все потеряно, все сорвано, все цветы и сережки лежат в лужах — и я бы никогда не пустился в этот тусклый путь, если бы не был уверен, что внимательному чужеземцу всю солнечную сторону текста можно подробно объяснить в тысяче и одном примечании» В завершение — несколько слов о текстологической обработке Комментария В.В. Набокова. Текст Комментария дается в полном объеме. Нами сделаны лишь незначительные купюры (обозначенные <…>), касающиеся либо сугубо специфических проблем перевода «Евгения Онегина» на английский язык, либо пояснений, рассчитанных исключительно на иноязычного читателя. Нумерация цитируемых стихов «Евгения Онегина» приведена в соответствие с русским текстом (у Набокова стихи нумеруются в соответствии с его английским переводом и не всегда совпадают построчно с русским оригиналом). Цитаты из пушкинских черновых и беловых рукописей воспроизведены нами в точном соответствии с авторскими оригиналами, опубликованными в академическом Полном собрании сочинений А. С. Пушкина (М.; Л., 1937. Т. 6), при этом сохранены их орфография и пунктуация (Набоков оговаривает, что для англоязычного читателя он приводит цитаты в соответствии с современными нормами синтаксиса). Однако все восстановленные фрагменты пушкинских текстов даны, в отличие от академического издания, в угловых скобках, как и у Набокова (в квадратных скобках он дает собственные пояснения — см. его список «Сокращения и знаки»); данное замечание не касается стихов «десятой главы» (в начале комментария к ней Набоков специально оговаривает это). В виде постраничных сносок (обозначенных «звездочками») даются только примечания Набокова (каждый раз они отмечены указанием — Примеч. В.Н.) и переводы цитат, слов и выражений, приведенных им на иных языках (французском, итальянском, латыни и др.). Библиографические ссылки Набокова намеренно не приведены нами в соответствие с современным стандартом. Все прочие примечания и уточнения, сделанные научным редактором настоящего издания, помечены в тексте цифровыми отсылками (в каждой главе самостоятельная нумерация) и помещены в конце набоковского Комментария (перед Приложениями). Каждое из трех Приложений также имеет самостоятельные затекстовые примечания. Впрочем, в структуре настоящего издания легко можно разобраться по оглавлению. В. П. Старк Примечания:1 Eugene Onegin. A novel in verse by Aleksander Pushkin / Translated from the Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokow. In 4 vol. New York, 1964. 2 Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor; Ardis, 1985. С. 98. 3 Набоков-Сирин В. Заметки переводчика // Новый журнал. 1957. XLIX. С. 130. 4 Набоков-Сирин В. Заметки переводчика // Новый журнал. 1957. XLIX. С. 36 5 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 565. 6 Набоков В. Переписка с сестрой. С. 76, 79, 85, 90, 91, 93. 7 Два интервью из сборника «Strong Opinions» / Перевод M. Маликовой // В. В. Набоков: Pro et contra. Антология. СПб., 1997. С. 162. 8 За рубежом 1964 19 сентября № 38(223) С. 30—31 9 Краткая литературная энциклопедия M, 1968 Т. 5 С. 60–61. 10 Берберова H. Курсив мой. M, 1996 С 375—376 11 Чуковский К. И. Онегин на чужбине // Дружба народов 1988. № 4 С. 251. 12 Чуковский К. И. Онегин на чужбине // Дружба народов 1988. № 4 С. 256. 13 Носик Б. Мир и дар Набокова M, 1995. С. 491 14 Цит. по Носик Б. Мир и дар Набокова С. 492. 15 Грин X. Мистер Набоков // В. В. Набоков Pro et contra Антология. СПб, 1997 С 205. 16 Набоков В. Из переписки с Эдмундом Уилсоном / Перевод С Таска // Звезда 1996. № 11. С. 14 17 Набоков В. Из переписки с Эдмундом Уилсоном / Перевод С Таска // Звезда 1996. № 11. С. 124. 18 Цит. по. Носик Б. Мир и дар Набокова С. 443. 19 Цит. по. Носик Б. Мир и дар Набокова. С. 499–550. 20 Цит. по. Носик Б. Мир и дар Набокова. С. 501. 21 Чуковский К. И. Онегин на чужбине. С. 250 22 Чуковский К. И. Онегин на чужбине С. 254 23 Nabokov V. Pushkin and Gannibal // Encounter 1962. № 106 P 11–26. 24 Гнамманку Д. Так где же родина Ганнибала? // Вестник Российской академии наук 1995 Т. 65 № 12. С 1094–1101, Gnammankou D. Abraham Hanibal l'aieul noir de Pouchkine. Paris, 1996 25 Звезда. 1996 № 11 С. 74–89. 26 Носик Б. Мир и дар Набокова с. 473 27 Алексеев M. П. Пушкин и мировая литература Л., 1987 с. 565 28 Semionov J. Похвала праздности Опыт историко-социологической интерпретации некоторых текстов Пушкина // Studia Slavica Gunnaro Gunnarson sexagenario dedicata Uppsala, 1960 (Acta Universitatis Upsaliensis) P 105 29 Алексеев M. П. Пушкин и мировая литература С. 566, 569. 30 Алексеев M. П. Пушкин и мировая литература С. 60 Автор дает ссылку American Slavic and East European Review, 1945, vol 4, № 8–9, p 218 31 Указание на это семейное предание принадлежит одному из представителей рода — поэту и журналисту А. Ю. Чернову. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Верх |

||||

|

|

||||