|

||||

|

|

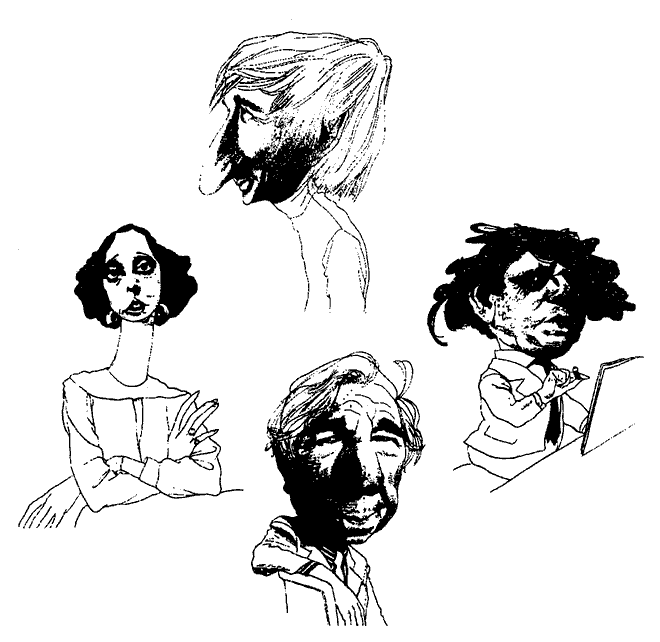

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Набоков  Шарж на Владимира Набокова (Дэвид Левин) Шарж на Владимира Набокова (Дэвид Левин) 1. Рецензии и отзывы  Шаржи Д. Левина на Э. Уилсона, Р. Уэст, К. Эмиса, Г. Видала, М. Эмиса (шарж Н. Дженнингса), В. С. Нейпола, А. Роб-Грийе Шаржи Д. Левина на Э. Уилсона, Р. Уэст, К. Эмиса, Г. Видала, М. Эмиса (шарж Н. Дженнингса), В. С. Нейпола, А. Роб-Грийе ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT

Первый англоязычный роман В. Набокова был начат в декабре 1938 г. и закончен в январе 1939 г. Как и англоязычные версии «Отчаяния» и «Камеры обскуры», это произведение красноречиво свидетельствует о том, что решение «обескровить себя, искалечить», отказавшись от «ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного <…> русского слога ради второсортного сорта английского языка», вызревало у писателя задолго до отъезда в США. Подробное обсуждение вопроса о причинах «смерти» русского писателя В. Сирина и его мучительного перерождения в англоязычного автора не входит в задачи данной работы. Тем более что процесс этот, как справедливо заметил А. Долинин, был обусловлен «целым комплексом внешних и внутренних причин»[84]. Правда, сам исследователь в качестве главной причины «смерти» Сирина называет «внутренний творческий кризис», якобы наступивший у Набокова «в конце тридцатых годов, после окончания работы над „Даром“»[85]. Думается, что эта точка зрения лишена каких-либо серьезных оснований. После окончания «Дара» (само слово «окончание» следует взять в жирные кавычки, ибо, как уже было сказано, в течение 1939 г. Набоков работал над вторым томом этого романа) творческая активность писателя нисколько не снизилась. Не ухудшилось и художественное качество его творений, созданных после «Дара». Во всяком случае, у меня не повернется язык назвать «кризисными» и «упадочными» рассказы «Лик» (РЗ. 1939. № 14), «Посещение музея» (СЗ. 1939. № 68), «Василий Шишков» (ПН. 1939. 12 сент.), пьесу «Изобретение Вальса», стихотворения (лучшие в довоенной набоковской лирике) «Поэты» (СЗ. 1939. № 69) и «К России» (СЗ. 1940. № 70), опубликованные под псевдонимом «Василий Шишков» и вызвавшие восторженный отклик у потерявшего бдительность Г. Адамовича: «В „Поэтах“ Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбросаны те находки, тот неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя» (ПН. 1939. 17 августа. С. 3), — или расценить как неудачу осколки незавершенного романа «Solus Rex» (1940) и не опубликованную при жизни автора новеллу «Волшебник», своего рода пра-«Лолиту», написанную Набоковым в октябре — ноябре 1939 г. «В ключе к сложнейшей задаче нас поражает прежде всего именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных, искусственных попыток», а посему, говоря о причинах перехода Набокова на английский язык (именно английский, а не французский, который писатель знал ничуть не хуже) не следует с благоговейным прекраснодушием отбрасывать самое на первый взгляд банальное и житейски заурядное объяснение. «На что писателя российского мне честь, / Коль нечего ни пить, ни есть!» — так, перефразировав знаменитую сумароковскую фразу, мог бы охарактеризовать Владимир Набоков свое положение в конце тридцатых годов. В материальном плане трехлетний «французский» период (во Франции Набоков проживал с апреля 1937 г. по май 1940 г.) оказался для писателя самым тяжелым. «Мы медленно погибаем от голода, и никому до этого нет дела»[86] — характерное признание, прорвавшееся в одном из набоковских писем З. Шаховской, посланных с юга Франции (откуда Набоковы некоторое время просто не могли никуда выехать за неимением средств). Именно тогда, во Франции, Набоков окончательно убеждается в невозможности прокормить себя и свою семью на литературные заработки от русскоязычных произведений: чахлый книжно-литературный рынок русской эмиграции (как и сама эмиграция первой волны) доживал свои последние дни. Переводы набоковских романов на французский (того же «Отчаяния», забракованного Ж.-П. Сартром) большого успеха не имели, да и не могли обещать стабильного заработка. Лишь выход на обширный англоязычный литературный рынок мог обеспечить Набокову необходимый прожиточный минимум и возможность заниматься любимым делом, не размениваясь на репетиторство и журнальную поденщину. Как указывал в предисловии 1949 г. к своим «Записным книжкам» Сомерсет Моэм, «потенциальная аудитория англоязычного писателя насчитывает двести миллионов; у французского писателя неизмеримо меньше читателей [а еще меньше их было у русского писателя-„белоэмигранта“. — Н.М.]. Английским писателям не тесно в литературе. Вы можете о ком-то из них никогда не слышать, но это не мешает ему неплохо зарабатывать, если, разумеется, он не графоман. <…> Со временем у него образуется круг постоянных читателей, а поскольку газеты заинтересованы в рекламе издательств, они регулярно печатают рецензии, так что большая пресса никого не обойдет вниманием»[87]. После неудач с переводами «Отчаяния» и «Камеры обскуры» роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» стал своего рода пробным шаром: как для самого Набокова, все еще не очень уверенного в своем английском (именно поэтому сразу после отделки чистового варианта романа он попросил свою парижскую знакомую Люси Леон проверить текст на предмет возможных языковых и синтаксических ошибок), так и для англоязычных критиков и издателей. С последними дело не заладилось. Несмотря на все старания — визит в Англию весной 1939 г., публичные чтения, организованные там при поддержке Глеба Струве, — Набокову долгое время не удавалось соблазнить какого-либо англоязычного издателя. Лишь после переезда в Америку, благодаря помощи своего нового друга, влиятельнейшего критика Эдмунда Уилсона, пришедшего от романа в восторг[88], «Истинную жизнь Себастьяна Найта» удалось пристроить в издательство «Нью-Дайрекшнз». Роман был издан в середине декабря 1941 г. Более неудачное время для его публикации трудно было подыскать: вовсю бушевала Вторая мировая война, в России бои шли уже под Москвой, на Тихом океане японцы только что разгромили американцев при Перл-Харборе… Я думаю, мы можем легко понять и простить американских читателей, которым явно было не до изысканного набоковского романа-расследования, затрагивающего (как и в «Соглядатае») проблемы человеческой самоидентификации и «непрозрачности» творческой личности. Конечно, в Америке, с ее развитым и богатым книжно-журнальным рынком, роман не могли совершенно замолчать или не заметить, тем более что хвалебная рекламная аннотация, написанная Эдмундом Уилсоном, была надежной рекомендацией новичку в высший литературный свет. Откликов на «Истинную жизнь Себастьяна Найта», появившихся в американской прессе, было гораздо больше, нежели отзывов эмигрантских критиков на «поздние» русскоязычные вещи Набокова: «Приглашение на казнь» или «Дар». Однако по американским меркам все равно их было слишком мало, чтобы привлечь внимание широкого читателя и, тем более, чтобы сделать писателю громкое имя. Типичный критический отзыв на первый англоязычный роман В. Набокова — это либо небольшой фрагмент из обзорной статьи, либо крохотная рецензия, затерявшаяся на последних страницах «толстого» журнала. Авторы этих отзывов, как правило, ограничивались краткими сведениями об авторе (почерпнутыми из уилсоновской аннотации) да кратким пересказом фабулы. Правда, оценки, данные произведению, отличались большим разнообразием. Критикесса Бесс Джонс посчитала нужным заметить, что набоковский роман «имел бы несомненный успех, выйди он лет 15 назад», явно намекая на вопиющую неактуальность «Истинной жизни Себастьяна Найта» (Saturday Review. 1942. Vol. 25. January 17. P. 6). Писательница Кэй Бойл была настроена более дружелюбно. По ее мнению, история Себастьяна Найта была «рассказана с блеском, утонченным изяществом и сдержанностью, с изысканно-ядовитым юмором, который доставляет наслаждение при чтении» (Boyle К. The New Novels // New Republic. 1942. Vol. 106. № 4 (January 26). P. 124). «Дьявольски талантливое произведение», «маленький шедевр острого ума и отточенной техники» — так оценила «Истинную жизнь Себастьяна Найта» Айрис Бэрри <см.>, автор, пожалуй, самой комплиментарной рецензии, которой удостоился первый англоязычный роман Набокова. Зато другие американские рецензенты отнеслись к «Истинной жизни Себастьяна Найта» более чем прохладно, посчитав ее «незамысловатой безделушкой» (New Yorker. 1941. Vol. 17. December 27. P. 60). Рецензент, спрятавшийся за инициалами «А.К.», отметил языковое мастерство автора и, особо выделив 16-ю и 17-ю главы, признал, что в этой книге содержится материал по меньшей мере для полдюжины романов. «Единственная беда с этой книгой, — писал критик, завершая рецензию неожиданным поворотом „овер-штаг“, — так это то, что не совсем ясно, зачем она вообще была написана. От писателя таких выдающихся дарований можно было ожидать чего-то более значительного, чем искусная акробатика в области литературной техники» (Books Abroad. 1942. Vol. 16. № 4. P. 444). Обозреватель из литературного приложения к «Нью-Йорк таймс» П.М. Джек сравнивал «Истинную жизнь Себастьяна Найта» с романом Сомерсета Моэма «Пироги и пиво» — явно не в пользу Набокова. «Человек, о котором повествует автор, этот Себастьян Найт, — занудный и утомительный тип, — сокрушался П.М. Джек. — Если бы повествователь был поумнее, книга могла бы быть интересней. Но романный соглядатай просто-напросто глуп, и его финальное сообщение не дает никаких доказательств, что затеянное расследование имело хоть какой-нибудь смысл» (NYTBR. 1942. January 11. Р. 7). Забраковав и набоковских героев, и набоковский стиль (напомнивший ему почему-то манеру Уолта Диснея), рецензент назвал роман «глупой книгой» — о чем с плохо скрываемым удовольствием не преминул сообщить Марк Алданов в одном из писем И.А. Бунину[89]. Живая реакция Алданова весьма показательна: русскими эмигрантами, перебравшимися из Европы в США, Набоков все еще воспринимался как «свой среди чужих», как русский писатель. Литературные удачи или неудачи Набокова были значимы для его прежних почитателей или завистников. С переездом Набокова в Америку В. Сирин умер далеко не сразу. Не случайно в первом же номере «Нового журнала» был напечатан набоковский рассказ «Ultima Thule» (отпочковавшийся от незавершенного романа «Solus Rex»), а во втором номере появилась хвалебная рецензия на «Истинную жизнь Себастьяна Найта». Автор рецензии, Мария Толстая <см.>, развивала давние идеи В. Ходасевича и В. Вейдле о том, что «основная тема Сирина, так сказать, „самое главное“ в его творчестве — само творчество». (Примечательно, что за исключением первого предложения, где автор «Истинной жизни Себастьяна Найта» был обозначен как «В.В. Набоков-Сирин», на протяжении всей статьи Толстая по привычке называла писателя его прежним псевдонимом «Сирин».) Но если для русских эмигрантов Набоков еще оставался «своим», то для подавляющего большинства американских критиков он явно был «чужим среди своих». В еще большей степени это касается неизменно консервативных британских критиков, традиционно воспринимающих заокеанскую литературную продукцию с опаской или изрядной долей высокомерия. Именно так подошли английские рецензенты к набоковскому роману, когда весной 1945 г. появилось его лондонское издание. Уолтер Аллен <см.>, хоть и признал Набокова «блистательнейшим писателем», о самом романе отозвался с прохладцей, ехидно заметив напоследок, что издатель, вздумавший опубликовать переводы русских романов Набокова, «наверняка почувствует себя обманутым». Другой критик, Генри Рид, нашел «Истинную жизнь Себастьяна Найта» вторичной по отношению к произведениям все того же Сомерсета Моэма, а Себастьяна и остальных персонажей — недостоверными и нежизнеспособными: «И хотя эскизы Севастьяновых книг довольно привлекательны, те отрывки из них, которые господин Набоков соизволил нам представить, явно не говорят о том, что они принадлежат великому писателю» (New Statesman. 1946. Vol. 31. May 4. P. 324). Тем не менее он отметил ряд эпизодов романа и, в отличие от Уолтера Аллена, выказал заинтересованность в том, чтобы русские романы Набокова были переведены на английский язык. В общем, ни в Англии, ни в Америке сенсацией «Истинная жизнь Себастьяна Найта» не стала. В этом можно винить и неблагоприятные стечения обстоятельств (если, конечно, данное словосочетание применимо ко Второй мировой войне), излишне придирчивых критиков, а также «ленивую и нелюбопытную» читательскую публику, которая в то время просто-напросто была не готова принять и по достоинству оценить самобытную набоковскую прозу. Айрис Бэрри{80} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941. Несмотря на свою очевидную безыскусность, этот компактный, умный роман на самом деле произведение сложное. На первый, поверхностный, взгляд это всего лишь искренняя попытка безымянного повествователя, некоего «я», записать все, что он знает или может выяснить о своем недавно умершем брате Себастьяне, талантливом молодом писателе. Факты биографии, воспоминания о прошлых событиях записаны будто ненароком, в бесхитростной манере, с включением весьма аппетитных, хотя и слегка заумных, цитат из романов покойного автора, поясняющих обрывочные сведения и воспоминания о детстве Себастьяна в «старой» России — смерть на дуэли его отца, военного, странный характер его матери-англичанки, побег в 1918 году двух мальчиков с мачехой Себастьяна в Финляндию, своеобразные привязанности Себастьяна, болезненные попытки любви, привычки жизни, писательства, мышления <…>. Разнообразные оценки его литературных заслуг, прозрачные намеки на то, что кажется точно установленными фактами, имеющими отношение к главному герою, — все это обещает беспрерывно вести к абсолютному раскрытию сущности его характера, на что книга, как видно, и нацелена. Фактически, г-н Набоков не стремится к объединению материала, напротив, он разбрасывает небольшие фрагменты-головоломки, но эти осколки сами собой создают двустороннее зеркало, неясно отражающее мимолетные образы, далеко не все из которых совпадают с общим замыслом и композицией романа. «Истинная жизнь» Себастьяна разрастается все более таинственно, все более непостижимо по мере развития сюжета. Да и сама структура книги продолжает разрастаться. Но, несмотря на все усмешки и детские шалости, писатель постоянно намекает не просто на полную непознаваемость любой индивидуальности, но, более того, на внутреннюю зачарованность каждого человеческого существа одиночеством — один стеклянный шарик сталкивается со множеством других, но назвать столкновения между ними чем-то, подобным слову «любовь», также невозможно, как написать истинную биографию какого-нибудь писателя. Книга г-на Набокова полна колючек и ловушек, странным образом требуя читательского внимания и воображения, вроде того эпизода, где автор «одалживает» одному из второстепенных персонажей черную маску, так что человек не может быть идентифицирован как реальная личность, узнаваемая в подлинной жизни. Читатель преднамеренно вводится в заблуждение. Но как изысканно, вызывая сдержанное, но облагораживающее душу сочувствие, делается это, к примеру, в сцене, где повествователь молча сидит в затемненной больничной палате, испытывая «чувство надежности и покоя» оттого, что слышит живое, тихое дыхание своего больного брата. Но на следующей странице мы узнаем, что на самом деле имела место одна из идиотских ошибок, столь унижающих человека; тихое дыхание принадлежало совершенно постороннему человеку. Себастьян был мертв еще до того, как его брат добрался до больницы. Сказать, что роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» блестяще, мастерски задуман и написан — значит почти ничего не сказать о впечатлении, которое он производит. Это дьявольски талантливое произведение не просто необычно по настроению, но и волнующе выходит за рамки основной традиции английского повествования, как это происходит с произведениями Ганса Андерсена и Гоголя. Написанная на живейшем и наипрозрачнейшем английском, эта книга нечто, создающее эффект прослушивания речитатива блаженного из оперы «Борис Годунов» в английской деревенской церкви или простой детской песенки, вроде «Мы идем, собирая орехи», положенной на музыку Стравинского. Что касается героев, все они весьма эксцентричны и вполне правдоподобны, вызывая множество слабых воспоминаний, навеянных такими разными и не английскими источниками, как произведения Жерарди, Бальзака или Чехова. Вариация на тему двойственности реальной личности и литературной биографии, это в своем роде маленький шедевр острого ума и отточенной техники. Iris Barry // New York Herald Tribune Books. 1942. 25 January. P. 12 (перевод А. Спаль). Мария Толстая{81} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941 Особенности В.В. Набокова-Сирина как писателя русской публике известны очень хорошо. Как у всякого крупного и острооригинального таланта, у него есть много почитателей и столько же противников — людей, которые «по тысяче причин» его творчество «принять не могут», раздраженно недоумевая над каждым его новым произведением. Критики уже давно высказались о нем, поставив ему в упрек все, что только в упрек ему поставить было можно (главное — что он пишет не совсем так, как это полагается «настоящему российскому писателю», как-то слишком по-европейски, т. е. то, в чем упрекать нельзя никого), и отметив его исключительное дарованье с некоторым подчеркиванием его необычайного (порою просто ошеломляющего) словесного мастерства. Эпитет «блестящий» сопутствует ему уже много лет; и, право, трудно найти в современной русской литературе кого-либо другого, кому бы этот эпитет так был к лицу, как Сирину. Правда, у иных критиков вслед за ним часто чудится (а иногда и произносится): «но холодный» или даже «но поверхностный», что — если и не явный вздор, то, во всяком случае, — очевидное недоразумение. Американскому читателю Сирин до своего приезда в США был почти неизвестен; говорю «почти» потому, что одна его книга «Камера обскура» была здесь издана в 1938 г. под названием «Laughter in the Dark». Но как раз этот роман не принадлежит ни к самым сильным, ни к наиболее типичным вещам писателя, и, судя по нему, американцы получили бы и не совсем полное, и не совсем верное представление о характере сиринского творчества. Было уже сказано кем-то (если не ошибаюсь, В. Вейдле), что основная тема Сирина, так сказать, «самое главное» в его творчестве — само творчество. Его главные герои, кем бы внешне они ни были (от шахматного маэстро Лужина до приговоренного к смерти героя лучшего, на мой взгляд, сиринского романа «Приглашение на казнь»), они являются в каком-то плане символами творца, художника и, в конце концов, героями, несомненно, лирическими. Его главный конфликт — взаимоотношения, сложные и мучительные, между творцом и его творениями, людьми и предметами, населяющими сотворенный им мир; власть творца над своим миром и его обреченность жить в нем вместе с призрачными его обитателями, в жизнь которых он поверить не может, ибо они созданы чудесной прихотью его, творца, и от которых ему некуда уйти, ибо они — частицы его собственного творческого «я». И, жалкий чародей, перед волшебным миром, В этом, быть может, основная трагедия художника, которую Сирин с огромной силой выразил в своем творчестве. Этими же ощущениями, осложненными и обостренными другими, привходящими, но для понимания Сирина отнюдь немаловажными (как, напр., трагедия отщепенца, человека, вырванного из родной стихии), проникнут и последний роман писателя, написанный им по-английски. Очень трудно, да, в сущности, и не имеет никакого смысла, передавать «своими словами» содержание сиринских романов. В них, почти как в стихах, сюжет (или то, что можно было бы назвать сюжетом) чаще всего играет, если и не второстепенную, то, во всяком случае, служебную роль. Главное — в самой ткани повествования, в том, что, и как, и почему говорит автор о тех или иных вещах, а не в них самих и не в персонажах, о правдоподобии которых, об их примитивной жизненности, автор и не очень заботится. В «Истинной жизни Себастьяна Найта» сводный брат знаменитого английского писателя Найта (наполовину русского по происхождению), персонажа, конечно, вполне вымышленного, пытается написать его биографию. Сам он знал Найта только в детстве и лишь изредка встречался с ним позднее; после смерти Найта выяснилось, что, в силу замкнутости характера, у него не было близких друзей, которые могли бы хоть как-нибудь осветить его жизнь, и его брату приходится восстанавливать ее, собирая отрывочные сведения и крохи фактов среди лиц, так или иначе соприкасавшихся с Найтом, используя произведения покойного, которые, по его мнению, автобиографичны. Процесс создания этой биографии и составляет буквальное содержание романа. Но внутренний, «сокровенный» смысл его, разумеется, не только в этом. «Истинная жизнь Себастьяна Найта», как и большинство русских вещей Сирина, посвящена, по существу, по-прежнему «выяснению отношений» между творцом и его созданием. Движимый вначале простой братской привязанностью к Найту, усиленной преклонением перед ним как перед замечательным писателем, брат Найта в процессе своей творческой работы над его жизнью в конце концов настолько оказывается во власти его личности, что уже отождествляется с ним, делается его двойником, его тенью, его живым призраком. Английский язык Сирина превосходен. Его основной литературный прием — чередование различных стилей — удался блестяще, как и все построение романа, основанное на двойном, сначала резко отличном, а потом все более и более сливающемся видении мира. Жаль, что у этой книги нет русского оригинала. Новый журнал. 1942. № 2. С. 376–378 Уолтер Аллен{82} Рец.: The Real Life of Sebastian Knight. London: Edition Poetry, 1945 Русский писатель Владимир Набоков получил образование в Кембридже и пишет на английском, французском и немецком языках так же хорошо, как на русском; Себастьян Найт — герой его романа — русский писатель, образование получил в Кембридже и писал на английском. Г-н Эдмунд Уилсон написал к книге рекламную аннотацию, в которой то и дело, к месту и не к месту, повторяет: «Если бы я сказал, что Набоков в чем-то подобен Прусту, в чем-то подобен Кафке, в чем-то подобен Гоголю…» Если бы г-н Уилсон действительно сказал нечто в этом роде, он, вероятно, ввел бы читателя в заблуждение. Г-н Набоков, несомненно, блистательнейший писатель, не похожий ни на кого из названных, но имеет, правда, нечто общее с Пиранделло, писателем не столь выдающимся. Себастьян Найт — гениальный писатель. Г-н Набоков цитирует его произведения, и если он не убедил нас в гениальности своего героя, то, по крайней мере, преуспел в показе замечательного таланта, в котором есть нечто от девятнадцатого века. Повествователь в романе — сводный брат Найта, русский в изгнании, в Париже, который после ранней смерти Себастьяна вознамерился воссоздать в своем писании его жизнь; жизнь эта загадочна, хотя, возможно, не более загадочна, чем та, что затемнена дешевой биографией. После некоторых разысканий, которые потребовали поездок в Кембридж, Лондон, Париж, небольшой курорт минеральных вод в Германии, он накапливает относящиеся к делу факты. Иными словами, это художественный эквивалент книги А.Д.А. Саймонса «В поисках Корво»{83}. Но какую тайну хранят эти факты? Возможно, эту: «В чем бы ни состояла его тайна, одну тайну усвоил и я, а именно: что душа — всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, — что всякая душа может стать твоей, если уловить ее биенье и следовать за ним. Посмертное существование — это, может быть, наша полная свобода осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, — и ни одна из них не заподозрит об этом попеременном бремени. Вот почему Себастьян — это я. У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной сцене…» Уверенность, которую, если я ее правильно понял, я всецело разделяю. Метафизические вкрапления серьезно вредят «Истинной жизни Себастьяна Найта» как роману. Правда, в результате может появиться ощущение тождества: повествователь в конце концов сумеет издать такую же восхитительную книгу, как и книги Найта, о которых можно судить по цитатам из них; но так как г-н Набоков написал и то и другое, это неудивительно, да и к тому же ничего не доказывает. Точно так же, как и тщательная реконструкция, цитаты из дешевой книжонки «Жизнь Найта», в свое время развенчанной повествователем, помогают создать лишь иллюзию реального Найта. Мы оставляем все это с мыслью, как у Пиранделло: «Это все делается зеркалами», и с унылым чувством, которое так часто вызывает техническая виртуозность, не сопровождаемая соответствующим содержанием. Г-н Набоков совершил крайне даровитый, но крайне неудовлетворяющий подвиг — написал роман, в котором почти все трудности, которые писатель должен разрешать, были избегнуты. Его талант очевидно велик; он может объединиться с издателем в надежде, что тот издаст по-английски и другие его романы; но, сотрудничая с этим человеком, издатель наверняка почувствует себя обманутым и, следовательно, будет огорчен. Walter Allen // Spectator. 1946. № 6149 (May 3). P. 463–464 (перевод А. Спаль). НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ NIKOLAI GOGOL

«Николай Гоголь» — первая книга, написанная В. Набоковым в Америке. Годы Второй мировой войны были отмечены в США невиданным доселе всплеском интереса к России и русской культуре. «Русская» тема (пусть порой и с ядовито-красным советским окрасом) стала особенно популярной среди американских интеллектуалов. Почувствовав конъюнктуру, Джеймс Лафлин, глава издательства «Нью Дайрекшнз», выпустившего «Истинную жизнь Себастьяна Найта», при встрече с Набоковым в мае 1942 г. попросил его написать популярное учебное пособие для американских студентов о жизни и творчестве наименее известного в Америке русского классика — Н.В. Гоголя. Набоков, для которого Гоголь всегда был одним из самых любимых авторов, охотно согласился, тем более что прежде уже обращался к исследованию гоголевского творчества: осенью 1941 г., в Уэлслейском колледже, где он получил место преподавателя, им была прочитана лекция «Гоголь как западноевропейский писатель»[90], посвященная главным образом «Шинели». Еще раньше, в свою берлинскую эпоху, в 1927 г., на вечере молодых русских литераторов, группировавшихся вокруг Ю. Айхенвальда, Набоков прочел доклад «Гоголь», в котором, по его собственному выражению, «смаковал» лучшее гоголевское произведение — «Мертвые души»[91]. Набоков с энтузиазмом взялся за свой первый литературоведческий труд уже в конце мая[92], планируя закончить книгу к середине июля. Впервые за много лет у него были почти идеальные условия для работы: лето 1942 г. писатель вместе с семьей провел на вермонтской даче М.М. Карповича, главного редактора «Нового журнала» (некоторое время спустя это идиллическое место будет описано в романе «Пнин»). Однако в процессе написания книги Набоков, все более и более увлекаясь замыслом, столкнулся с непредвиденными трудностями. О некоторых из них он поведал в письме Джеймсу Лафлину от 16 июля 1942 г.: «Хотя я ежедневно уделяю „Гоголю“ от восьми до десяти часов напряженной работы, я вижу, что никак не смогу завершить книгу к осени. Мне понадобится, вероятно, месяца два, а то и больше, и затем по меньшей мере две недели для диктовки. Причина этой досадной отсрочки в том, что я сам вынужден переводить все цитаты: многое у Гоголя (письма, статьи и проч.) вообще не переведено, а остальное переведено до такой степени отвратительно, что я не могу это использовать. Я потратил почти целую неделю, переводя нужные фрагменты из „Ревизора“, поскольку не хочу иметь дело с сухим дерьмом Констанции Гарнет. У меня дурная привычка (хотя, скромно замечу, не такая уж дурная) выбирать наиболее трудный путь для моих литературных путешествий. Эта книга будет чем-то совершенно новым от начала до конца: насчет Гоголя я расхожусь во мнениях с основной массой русских критиков и не использую никаких источников, кроме текстов самого Гоголя.<…> Очень жаль, что я не могу опубликовать книгу на русском. Книжный рынок эмиграции не заслуживает беспокойства, а в России, как ты знаешь, мои сочинения запрещены»[93]. Прося у покладистого издателя отсрочки, Набоков не решился назвать истинную причину своих затруднений, о которой честно написал Уилсону: «Книга продвигается медленно главным образом потому, что я все больше и больше недоволен своим английским»[94]. Не уложившись в обещанный срок, Набоков шлет Лафлину очередное письмо (от 13 ноября 1942 г.), в котором опять извиняется за задержку: «Надеюсь, я смогу прислать тебе манускрипт к Рождеству. Книга почти готова. Имей я две недели для последнего рывка, и еще дней десять, чтобы продиктовать написанное моей жене (сам я не умею печатать), тогда я был бы уверен, что все будет готово вовремя. Я прочитал один из отрывков Уилсону, и его реакция была в высшей степени доброжелательной»[95]. Несмотря на все заверения, работа над книгой затянулась вплоть до мая 1943 г., когда манускрипт наконец был выслан ангельски терпеливому издателю. «Только что послал тебе по почте моего „Гоголя в Зазеркалье“, — пишет Набоков Лафлину 26 мая 1943 г. — Эта маленькая книга стоила мне гораздо больших усилий, чем любая из моих прежних вещей. Причина проста. Я должен был сначала создать Гоголя (перевести его), а затем уже обсуждать его (переводить на английский мои русские мысли о нем). Постоянные судорожные переключения с одного вида работы на другой совершенно измотали меня. На написание книги у меня ушел целый год. Я никогда не принял бы твоего предложения, знай я, сколько моей крови и моих мозгов поглотит этот труд; да и ты никогда не сделал бы мне этого предложения, если бы знал, сколько тебе придется ждать (думаю, твое терпение — качество настоящего художника). Вероятно, то тут, то там в книге могут встретиться погрешности. Хотел бы я увидеть англичанина, который мог бы написать книгу о Шекспире на русском языке. Я очень слаб и слабо улыбаюсь, лежа в своей частной родильной палате, и ожидаю роз»[96]. Они и не замедлили явиться, когда в августе 1944 г. «Николай Гоголь» (от прежнего названия Набокову пришлось отказаться) вышел из печати. Первым пышную критическую розу Набокову преподнес Эдмунд Уилсон <см.>, все еще продолжавший играть роль набоковского ангела-хранителя. В целом Уилсон был самого высокого мнения о книге, однако у его критической розы все же нашлось несколько колючих шипов: едва ли самолюбивого автора порадовали уилсоновские замечания относительно его «ужасных каламбуров» и «грамматической небрежности». Зато рецензия Марджери Фарбер была выдержана в розово-комплиментарных тонах и не была омрачена никакими серьезными замечаниями: «Владимир Набоков не только выдающийся двуязычный поэт и романист, владеющий английским языком столь же безупречно, как и родным русским, — он еще и верный гоголевский поклонник (как бы Набоков ни отпирался, в его новом романе „Истинная жизнь Себастьяна Найта“ слишком много доказательств этого). Он способен представить нам своего великого соотечественника так, как не может никто из англоязычных критиков, и таким способом, который доступен далеко не каждому автору, пишущему на родном языке. Его текстовой разбор „Мертвых душ“, „Ревизора“ и „Шинели“ изумительно точен, а прочувствованный анализ стиля никогда не отделяет язык от основного авторского замысла, что является ценным вкладом в золотой фонд литературной критики» (Farber M. Nikolai Gogol: The Man and His Nightmares // NYTBR. 1944. 5 November. P. 29). «Николай Гоголь» не остался незамеченным и в эмигрантской литературной среде, о чем свидетельствует вдумчивая рецензия Г. Федотова <см.>. Несмотря на свое уважение к автору книги, Федотов не побоялся оспорить его гиперэстетскую трактовку гоголевского творчества и пришел к вполне обоснованному выводу: «Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство, и его судьбу». Но больше всего критических замечаний содержалось в колючей рецензии Филипа Рава, редактора леворадикального журнала «Патизэн ревью». Социально ангажированного критика явно не устраивала набоковская интерпретация гоголевского творчества: «„Николай Гоголь“ Владимира Набокова — исследование неадекватное великому писателю. Прекрасно разбираясь в гротескном начале творчества Гоголя и во всем том, что связывает его с поэзией иррационального, духом абсурда и мистификации, Набоков абсолютно слеп по отношению к социально-историческому и, особенно, национальному фону гоголевской тематики. Демонстрируя дурного сорта софизмы и еще более никудышную логику, он отбрасывает как раз те аспекты гоголевского творчества, которые вписывают его в русский контекст. В Набокове чувствуется что-то вроде панического страха перед всякого рода литературной терминологией, которая при использовании не принимает изящно-литературной формы, — страха, следствием которого является строго односторонний подход эстета-модерниста, воспринимающего литературный акт только в качестве феномена „языка, а не идей“. (Формула эффектная, но едва ли оригинальная — запоздалый отголосок теорий, выдвинутых русскими формалистами (Шкловский, Жирмунский и др.), теорий, давным-давно показавших свою несостоятельность.) Более того, утверждая, что „гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют никакого значения“, Набоков доходит в своем формализме до полного абсурда. Столь же горяч он и в отрицании того, что Гоголь может быть каким-либо образом охарактеризован как реалист. Разумеется, Гоголь не задавался целью описывать свое социальное окружение, однако суть заключается в том, что его субъективный метод гиперболизации, карикатуры и фарса привел к созданию образов ленивых, омерзительно самодовольных ничтожеств, достаточно полно выражающих подлинную сущность феодально-бюрократической России» (Rahv F. Strictly One-Sided // Nation. 1944 Vol. 159. № 22 (November 25). P. 658). Выплеснув эти упреки, а также посетовав на то, что Набоков не обратил совершенно никакого внимания на народность гоголевского творчества, придирчивый критик в конце концов смягчился и в завершение своей рецензии милостиво решил, что «это неадекватное исследование может быть рекомендовано читателю, поскольку здесь тщательным образом изучается стилистическое великолепие Гоголя и его формальные приемы» (Ibid). Несмотря на сравнительную немногочисленность откликов (впрочем, едва ли сам Набоков ожидал, что его книга станет бестселлером и вызовет шквал восторженных отзывов), «Николай Гоголь» значительно укрепил позиции Набокова и способствовал его признанию — не только среди американской литературной элиты, но и в академических кругах (что косвенным образом содействовало его успешной преподавательской карьере). Много лет спустя, в «Заметках переводчика» (1957), Набоков с небрежным кокетством отозвался о своей первой литературоведческой работе как о «довольно поверхностной <…> книжке, о которой так справедливо выразился в классе старый приятель мой, профессор П.: „Ит из э фанни бук — перхапс э литтел ту фанни“. Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте девяти тысячи футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся том сочинений Гоголя да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр соседней вымершей рудокопной деревни, да месиво пестрых сведений, набранных мной Бог весть откуда во дни моей всеядной юности»[97]. Эдмунд Уилсон{84} Рец.: Nicolai Gogol. Norfolk, Conn.: New Directions, 1944 Если вы читали книгу Вогюэ{85} «Русский роман», то знаете, что Николай Гоголь был зачинателем русского реализма; если читали о нем эссе Мериме, то можете сказать, что он был первейшим из сатириков, который если бы писал на более распространенном в мире языке, то «приобрел бы репутацию, приравнивающую его к лучшим английским юмористам»; и эти два мнения остаются главными элементами нашего западного понимания Гоголя, особенно если мы его не читали. Когда же мы прочитаем его, то, вероятно, придем в замешательство, ибо увидим, как далеко ушли от того, что обычно считается русским реализмом, ярким образцом которого являются произведения Толстого. Герои Гоголя — это социальные типы, но они также мифические монстры; им соответствует пошло-плебейский фон, что явилось совершенно новым в русской литературе того времени, но низменные детали эффектно подчеркнуты, делая совершенно невозможной любую иллюзию, будто мы наблюдаем жизнь обыкновенных людей. Герои и среда, в которой они действуют, посредством удивительного гомерического разрастания, беспрерывно порождающего гигантские сравнения, вовлекающего в себя героев и сцены их жизни, — все это придает вещи в целом странное иное измерение. И, смеясь над «Ревизором», мы можем вдруг обнаружить, что выдумки Гоголя внушают нам не веселье, а ужас, нечто скорее трагичное, чем сатирическое. Там же мы найдем большие, пронизанные лиризмом фрагменты прозы, которые, вероятно, превосходят все написанное в этом роде в девятнадцатом столетии. Поэтому правда в том, что Гоголь, назвавший свои «Мертвые души» поэмой, прежде всего поэт, и это помещает его несколько обособленно от других известнейших русских писателей, хотя у него и есть нечто общее с Достоевским. Герои Гоголя, его гротесковые детали — это символы душевных состояний; его намерения и настроения сложны. Творя во времена Мелвилла и По, он много ближе к ним, нежели к позднейшим реалистам. Да, он писал гораздо более масштабно, чем По, и как художник реализовал себя полнее Мелвилла, но петербургские мелкие чиновники рассказов Гоголя неизъяснимым образом принадлежат тому же миру, что и отвратительные вирджинские джентльмены По, а роман «Мертвые души» — вопреки явным различиям сюжетов — больше всего напоминает «Моби Дика», в котором погоня Ахава за белым китом не более чем обычная рыболовецкая экспедиция, как и путешествие по России Чичикова, скупающего списки мертвых крепостных, просто путешествие мошенника. И этот замечательный акцент Владимир Набоков поставил в своей новой книге «Николай Гоголь», ставшей одной из лучших в занимательной серии «Творцы новой литературы», выпускаемой издательством «Нью Дайрекшнз». Будучи сам поэтом сложной образности и романистом не реалистического толка, Набоков написал такого рода книгу, какую только и мог написать один художник о другом, и его эссе заняло свое законное место в весьма негустом ряду первоклассных исследований русской литературы на английском языке. Набоковского «Гоголя» должны теперь прочитать все, кто имеет хоть сколько-нибудь серьезный интерес к русской культуре. Автор не просто по-новому осветил традиционный портрет Гоголя, выявив его реальный гений так, как никто из других англоязычных авторов не сумел, он еще передал читателю весьма точное ощущение гоголевского стиля — ту особенность его мастерства, которую не способно было передать большинство английских переводов. Гоголь придавал особое значение языку и в этом в какой-то степени был сродни Джойсу. Все главные герои «Мертвых душ» по сути своей собиратели, да и сам Гоголь — собиратель слов. Он любил жаргоны определенных профессий и определенных социальных групп; любил использовать неожиданные глаголы; изобретал собственные слова; и он тщательно обрабатывал и правил некоторые фрагменты, доводя их до степени такой же спутанности и насыщенности скрытыми значениями, какой обладают садовые дебри имения выжившего из ума помещика Плюшкина или, подчиняя их ритму и сдерживаемым до поры силам, подобным тем, что обратили в бегство Чичикова, отъехавшего в своей коляске, которая понесла его по окрестностям провинциального городка и вынесла наконец в степь, где «вороны как мухи и горизонт без конца» и где кульминация являет образ России, летящей сквозь мир как тройка, пока другие народы смотрят на нее в изумлении. Г-н Набоков описал нечто, показывающее устройство этого стиля, и перевел на английский несколько известных отрывков, пытаясь передать их как можно более точно, дабы читатель получил некоторое представление о том, почему россияне с восторгом подчас читают подобные отрывки наизусть. (Кстати, г-н Набоков в своей работе отмечает, что наконец появился хороший перевод «Мертвых душ», тот, что исполнен Б.Д. Герни и издан «Читательским Клубом».) Главный же недостаток книги г-на Набокова обусловлен тем, что он в основном беллетрист, а Гоголь, будучи реальным человеком, не предоставлял свою личность в распоряжение биографа, пусть и достигшего совершенства в методе внезапных озарений и странных нагромождений мимолетных впечатлений, но позволяющего себе проделывать это по отношению к реальному лицу с той же легкостью, с какой он проделал бы это с выдуманным им героем. Созидая своего Гоголя, с изрядной долей пылкости пытаясь применить к нему свои особые методы портретирования, Набоков значительно вышел за рамки жизни и творчества Гоголя, а некоторые аспекты, которые он брался трактовать, и вообще кажутся подчас избранными по какому-то капризу. К тому же в его работе есть определенная, нередко вызывающая раздражение демонстрация поз, извращенностей и суетностей, которые выглядят так, будто он вынес их из Санкт-Петербурга далекого девятнадцатого столетия, из того дореволюционного времени, которое он набожно хранил в своей памяти в изгнании, и вместе с тем нечто вроде ворчания и рычания на первопричину всего того, что связано с русской революцией, так что похоже, что здесь с грязной водой выплескивается и ребенок, будучи виновным в своего рода остроумии, к которому Набоков привержен и которое также не вдет на пользу его книге. Его каламбуры бывают просто ужасны. Когда он пишет по-английски, то не ощущает подчас, как неприятно раздражают англоговорящих читателей фразы типа «the government specter» («государственный призрак») или «Gogol's spas were not really spatial» — «Гоголевские минеральные воды нигде реально не существовали». Но, за исключением этого, его владение английским в общем изумительно и блестяще, как знают все, читавшие в этом журнале его стихи. Жаль, что некоторые его грамматические небрежности и своевольные идиоматические обороты не были выправлены в «Нью Дайрекшнз». Г-н Джеймс Лафлин, издающий столь значительные книги, мог бы пополнить свой штат людьми, способными считывать и бережно редактировать рукописи. Г-н Набоков не только допустил множество синтаксических ошибок, но и фамилию Жуковского приводит в трех разных написаниях, а имя Isabel Hapgood{86} постоянно пишет как Isabel Hepgood. Edmund Wilson // New Yorker. 1944. Vol. 20. September 9. P. 72–72 (перевод А. Спаль). Георгий Федотов{87} Рец.: Nicolai Gogol. Norfolk, Conn.: New Directions, 1944 Новая книга о Гоголе, написанная изумительным английским языком, полная блеска, остроумия, тонких догадок и интуиций, — начинается главой о его смерти; последний абзац пятой, в сущности последней, главы — словами: «Гоголь родился 1 апреля 1809 года». Это не значит, что книга написана сзади наперед, против течения времени, по недавно создавшейся моде. Это значит только, что автор не думал писать ни биографии, ни популярного очерка гоголевского творчества. Да, по правде сказать, было бы жаль, если бы набоковское (сиринское) перо тупилось на такой работе: говоря известным сравнением, для чего приколачивать гвозди золотыми часами? Предоставим американским критикам защищать американского читателя. Книга Набокова, несмотря на все дополнительные «комментарии», «хронологии» и «индексы», написана для читателя (если вообще для читателя), хорошо знакомого с Гоголем и способного увлечься трудными проблемами гоголевского творчества. То, что имеем здесь и за что должны быть благодарны автору, это, прежде всего, заметки на полях трех величайших созданий Гоголя: «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели». Заметки, посвященные анализу творческого воображения Гоголя и его стиля. Ценность их определяется конгениальностью обоих художников. Один из самых больших, если не самый большой, русский писатель наших дней, и притом искушенный в рефлексии на проблемы искусства, пишет о самом великом мастере русского слова; в Гоголе главная связь самого Сирина с русской литературной традицией. Заметки Набокова освещают целый ряд проблем поэтики Гоголя: например, стремление случайных образов к разрастанию и воплощению в живых лицах; гоголевские имена, символика «Носа» и многие другие. Чего стоит одно открытие лирического смысла окрика ямщика «Эй вы, залетные!» в «Ревизоре». И при всем том основное в поэтике Гоголя остается по-прежнему нераскрытым и загадочным. Со времени символистов доказывать, что Гоголь не был реалистом, что он творил воображаемые миры, — значит ломиться в открытые двери. Набоков не хочет отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над читателем-тупицей, который этого не понимает. Но такой читатель ничего не поймет и в книге Набокова. Однако, столь же резко отказываясь говорить о «юморе» или «комическом» у Гоголя, он не замещает образовавшейся пустоты никакой новой концепцией. И Гоголь, и Набоков — творцы воображаемых миров. Однако эти миры совершенно различны. Каковы законы, управляющие мирами Гоголя? Комическое, как и трагическое, несомненно, входят в их состав. Всякий смеется, читая Гоголя; и Гоголь-художник рассчитывает на этот смех. Но есть множество родов комического, как и трагического, и мы ждем, чтобы кто-нибудь дал точное описание трагикомического у Гоголя. Трагикомическое искусство есть прежде всего человечески окрашенное искусство. Евклидова природа и неевклидова геометрия равно чужды комедии и трагедии. Попытка Набокова отрицать, наравне с реализмом, человечески-нравственное содержание Гоголя обессмысливает и его искусство, и его судьбу. Различие между Гоголем и Сириным существует; более того, это различие огромно, и, может быть, анализ его даст лучший ключ к пониманию Гоголя. Верить Гоголю в его наивно-моралистической интерпретации своего искусства невозможно. Набоков убедительно доказывает — не он первый — недостоверность и даже лживость Гоголя. Но, сводя личную драму и гибель Гоголя к «иссяканию творческих сил», Набоков отказывается от ее объяснения. Это иссякание становится чем-то внешним, как физическая болезнь. Но мы ясно чувствуем, что иссякание было следствием какой-то основной порочности творческой личности. Искусство несводимо на нравственность, как пытались у нас сводить его Гоголь и Толстой. Но искусство — почти всегда — вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь. Засыхание личности неизбежно должно привести и к гибели искусства. Ключ к Гоголю-художнику, в последнем счете, дается его религиозной драмой. Замечательно, что, когда Набоков подходит к интерпретации «Мертвых душ», он не может избавиться от внеэстетических, а именно религиозных, категорий. Для него — а не для Гоголя только — Чичиков есть выходец из ада, воплощение злого духа. Автор повторяет это чуть ли не на каждой странице. Не знаю, верит ли Набоков в черта, как верил Гоголь, но не означает ли это, что вне религиозных, хотя бы отрицательных, категорий мы не можем дать адекватного описания гоголевского искусства. Новый журнал. 1944. № 9. С. 368–370 ПОД ЗНАКОМ НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ BEND SINISTER