|

||||

|

|

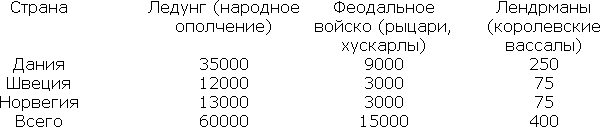

II. Викинги в Скандинавии